商品やサービスを直接的に売り込むのではなく、企業の価値観や世界観をストーリーとして伝える「ブランデッドムービー」が注目を集めています。従来の動画広告と異なり、視聴者に共感や感動をもたらすことでブランドイメージの向上や企業理解の促進につながる点が特徴です。また、SDGsやCSRといった社会的なメッセージとも親和性が高く、企業ブランディングの有効な手段として活用する企業が増加しています。

本記事では、ブランデッドムービーの基本的な特徴や動画広告との違い、注目される背景、メリット・デメリット、成功事例までを詳しく解説します。自社での活用を検討している方は、ぜひ参考にしてみてください。

動画制作・映像制作会社なら「ムビサク」にお任せください。ムビサクでは、ブランデッドムービーやブランディング動画の豊富な制作実績があります。動画制作を検討している方はぜひ一度お問い合わせください。

ムビサクのブランデッドムービーの制作について詳しく知りたい方はこちら

- ブランデッドムービーと動画広告の違い

- ブランデッドムービーのメリット・デメリット

- ブランデッドムービーの成功事例と制作のポイント

目次

動画制作でこんなお悩みありませんか?

- 動画制作を考えているがどうすればよいかわからない

- 急いで動画を作りたいが方法がわからない

- 高品質な動画を制作したいが自社では難しい…

\ スピーディーに高品質な動画を作るならムビサク /

無料で相談・問い合わせるブランデッドムービーとは?

ブランデッドムービーとは、企業が伝えたいメッセージや価値観をストーリー仕立てで表現する映像手法のことです。商品の直接的な訴求を目的とせず、視聴者の感情に訴えかけることでブランドの印象や世界観を自然と浸透させることを目指します。

例えば、感動的なエピソードや社会課題を描いたストーリーの中に企業の思想を織り交ぜることで、広告色を抑えながらブランドへの共感を高めるアプローチです。テレビCMのような一方通行ではなく、視聴者が自ら視聴や共有がしたくなるような設計がされており、SNSや動画配信サービスとの相性の良さも魅力です。共感や信頼を通じて、ブランド価値を中長期的に育てていく目的で活用されます。

そもそも「ブランデッド」ってどういう意味?

「ブランデッド(Branded)」とは、直訳すると「ブランド化された」という意味を持つ言葉で、企業やブランドの価値観、世界観が反映されている状態を指します。単にロゴや社名が入っているという意味ではなく、その企業らしさが表現や構成の随所ににじみ出ていることが重要です。

例えば、映像のトーンやストーリー展開、登場人物の行動を通じて、企業が大切にしている考え方や社会への姿勢が自然と伝わるような表現があげられます。視聴者に対して直接語りかけるのではなく、感じ取ってもらう設計である点が「ブランデッド」の本質といえるでしょう。

ブランデッドムービーとブランディングムービーの違い

ブランデッドムービーとブランディングムービー(ブランディング動画)は似た概念として扱われることが多いですが、表現に違いがあります。

ブランデッドムービーは、短編ドラマやドキュメンタリー風の映像など、物語性のあるコンテンツの中に企業の価値観をさりげなく盛り込むことで、視聴者に自然な形で印象を残します。一方で、ブランディングムービーは、企業やブランドの理念、歴史、ビジョンなどをストレートに伝える映像で、企業自身のアイデンティティを明確に打ち出すことを目的としています。

つまり、両者は目的や役割が近いものの、ブランデッドムービーが「感じさせる」スタイルであるのに対し、ブランディングムービーは「語る」スタイルともいえるでしょう。

なお、ブランディングムービーについては、こちらの記事も参考にしてください。

ブランデッドムービーと動画広告の違い

ブランデッドムービーと動画広告の違いを以下の表にまとめました。

| ブランデッドムービー | 動画広告 | |

|---|---|---|

| 目的 | ブランドの世界観や価値をストーリーで届ける | 商品・サービスの魅力を伝える |

| 内容 | 企業理念・ブランドイメージ | 価格・機能・メリット |

| 動画尺 | 比較的長め | 比較的短め |

| セールス色 | 弱い | 強い |

| 感情 | 共感・信頼・好意 | 「買いたい」・「試したい」 |

ブランデッドムービーと広告動画は、どちらも企業が活用する映像コンテンツですが、目的や構成、受け手への伝え方に違いがあります。ブランデッドムービーは、例えばある家族のストーリーや社会的なテーマを軸にしながら、背景に企業の理念や想いを織り交ぜて展開するなど、視聴者の感情に訴える映像です。広告色を前面に出さず、視聴後に「あの映像、良かったな」と思ってもらう中で、企業の存在や価値観が記憶に残ることを狙います。

一方、広告動画は、例えば「今だけ30%オフ」「新機能搭載」といったように、明確なセールスポイントを短時間で伝えることが目的です。テレビCMやYouTube広告のように、視聴者の目に留まりやすく、短時間で印象を残す設計がされており、購買やサービス利用といった行動を引き出す役割を担っています。そのため、ブランデッドムービーと動画広告、それぞれの特性を理解し、目的に応じた使い分けが重要です。

なお、動画広告については、こちらの記事も参考にしてください。

ブランデッドムービーが注目される理由と背景

現在では、消費者が広告に対して敏感になり、露骨な宣伝に嫌悪感を抱くことも珍しくありません。そのため、企業は新たなアプローチとしてブランデッドムービーに注目しています。

従来の広告のように商品やサービスの魅力を直接的に伝えるのではなく、ストーリーや映像表現を通じて、企業の価値観や社会的姿勢を自然に届けることで、視聴者の共感や信頼を獲得することが目的です。例えば、環境保護や多様性といった社会課題をテーマにした映像作品に、企業の理念を織り交ぜることで、広告であることを感じさせずにブランドの印象を残すことができます。

情報の受け取り手が「選ぶ」時代だからこそ、共感を軸にしたブランデッドムービーが注目されているのです。

ブランデッドムービーを活用するメリット

ブランデッドムービーを活用するメリットとして、以下のような点があげられます。

- 企業の価値やブランドの世界観を伝えられる

- 広告感が少なく視聴者に嫌悪感を与えづらい

- 社会的責任やSDGsの取り組みも表現できる

ここでは、それぞれのメリットについて詳しく解説します。

企業の価値やブランドの世界観を伝えられる

商品やサービスの説明だけでは伝わりづらい企業の想いや姿勢を、視覚と聴覚を通じて深く届けられるのがブランデッドムービーのメリットです。特にブランドの世界観や哲学を、物語や演出に落とし込むことで、視聴者に印象的な体験として残すことができます。

例えば、創業者の原体験をもとにしたドキュメンタリーや、ブランドの未来ビジョンを描いた映像などは、共感や関心を呼びやすく、単なるプロモーションでは届かない価値を伝える手段になります。企業が言葉で説明しきれない想いを、自然な形で視聴者に感じ取ってもらえるのがブランデッドムービーの強みといえるでしょう。

広告感が少なく視聴者に嫌悪感を与えづらい

ブランデッドムービーは、直接的な商品紹介を避けることで、視聴者に「売られている」と感じさせない構成になっている点もメリットです。多くの人が広告に対して無意識にストレスを抱えがちななか、自然なストーリーの中にブランドのメッセージを織り交ぜることで、押しつけがましさを抑えた接触が可能になります。

例えば、家族の絆や人生の転機を描く短編映像の中で、企業の姿勢や価値がにじみ出るような構成は、視聴者の心に静かに届きやすくなります。広告を避けたいと感じる層にもリーチしやすく、好意的な印象を持ってもらえる可能性が高まるのが特徴です。

社会的責任やSDGsの取り組みも表現できる

企業が果たすべき社会的責任(CSR)やSDGsへの取り組みを広く伝えるには、単なる広報では届きにくい現実があります。そこでブランデッドムービーは、映像という感覚的な手段を使い、視聴者の理解と共感を得やすい形でこれらの活動を紹介できる点がメリットです。

例えば、環境保護をテーマにした現地取材型のムービーや、地域支援の裏側にあるストーリーを丁寧に描く作品などは、活動の真意や誠実さを視覚的に伝えことにも役立つでしょう。企業がどのような価値観を持って社会と関わっているかを、一方通行ではなく「共に考える」スタンスで表現できるのが、ブランデッドムービーの強みです。

ブランデッドムービーを活用するデメリット

ブランデッドムービーを活用するデメリットとして、以下のような点があげられます。

- 直接的な売り込みには向いていない

- 世界観と合わないとイメージダウンの懸念がある

- 制作費用が高くなりやすい

ここでは、それぞれのデメリットについて詳しく解説していきます。

直接的な売り込みには向いていない

ブランデッドムービーは共感や信頼の醸成を目的とするため、視聴者に対して商品やサービスを明確に訴求することにはあまり適していない点がデメリットです。映像の中心には物語やテーマがあり、商材の紹介は控えめに構成されることが一般的です。

例えば、新商品の特徴や価格、利用方法を具体的に伝えたい場合には、ブランデッドムービーでは訴求力が十分に発揮されにくくなります。そのため、短期的な成果や即時の売上向上を期待するケースでは、ほかの形式の動画広告を併用するなど、目的に応じた使い分けが求められます。

世界観と合わないとイメージダウンの懸念がある

ブランデッドムービーはブランドの価値観や世界観を伝えることに重きを置くため、企画の方向性や演出がブランドイメージと一致していない場合には、視聴者に違和感を与えてしまう可能性があります。

例えば、落ち着いた雰囲気を大切にしているブランドが、過度にコミカルな演出を用いたストーリーを展開した場合、本来の印象を損なってしまうことも考えられます。また、テーマ選びや映像のトーンによっては、企業の姿勢が誤って伝わるリスクもあり、意図しない炎上につながることもゼロではありません。そのため、ブランドの軸をしっかりと定めた上で、それに即した一貫性のある映像づくりが求められます。

制作費用が高くなりやすい

物語性を重視し、映像作品としての完成度を追求するブランデッドムービーでは、企画から撮影、編集に至るまで多くの工程が必要となるため、制作費用がかさむ傾向があります。特に、俳優の起用やロケ撮影、オリジナル音楽の制作などを含む場合は、短尺の動画広告と比べてコストが大きく異なってきます。

例えば、映画のような質感やドラマ仕立ての映像に仕上げる場合、一定の予算と制作体制を整える必要があります。コストに見合った効果を得るためには、どのようなメッセージを届けたいのか、どの媒体で活用するのかといった視点から、事前にしっかりと目的と戦略を整理しておくことが重要になります。そのため、プロの動画制作会社に依頼することがおすすめです。

なお、動画制作・映像制作会社なら「ムビサク」にお任せください。ムビサクでは、ブランデッドムービーをはじめとしたブランディング用の動画における豊富な制作実績があります。

無料相談も承っております。お気軽にご相談ください。

ブランデッドムービーの制作で期待できる効果

ブランデッドムービーの制作で期待できる効果として、以下のような点があります。

- 企業やブランドの認知拡大

- 共感による信頼性の向上

- 採用活動やインナーブランディングへの訴求

ここでは、それぞれの効果について詳しく解説します。

企業やブランドの認知拡大

ブランデッドムービーは、単に映像を見せるだけでなく、視聴者の印象に残る体験を提供することで、企業やブランドの存在を広く認知してもらうきっかけになります。SNSやYouTubeなどで共有されやすい構成にすることで、広告に関心がない層にも自然とアプローチが可能になります。

例えば、感動や驚きをテーマにしたストーリーが話題になれば、視聴者が自発的にシェアし、それをきっかけにブランド名が拡散されることもあります。広告ではリーチしづらい層にも届く点が、従来型のプロモーションとは異なる効果といえるでしょう。

共感による信頼性の向上

一方的な情報発信ではなく、視聴者の感情に寄り添う形でメッセージを届けるブランデッドムービーは、共感を通じて企業やブランドへの信頼を深める効果があります。

例えば、ある商品の開発背景や、企業が取り組む社会課題を丁寧に描いた映像は、その姿勢や価値観に共鳴する視聴者の心に残りやすくなります。言葉では伝えきれない企業の内面に触れることで、「この会社を応援したい」と感じてもらえるきっかけになることもあります。信頼は数値化しづらいものですが、長期的な関係構築に欠かせない要素であり、感情に訴えるブランデッドムービーならではの強みが発揮されるポイントです。

採用活動やインナーブランディングへの訴求

ブランデッドムービーは外部へのアピールだけでなく、社内外問わず企業の価値を伝える手段としても効果が見込めます。特に採用活動やインナーブランディングの文脈では、会社の理念や文化、働く人々の思いを映像で表現することで、共感を呼び込みやすくなります。

例えば、社員インタビューを交えたドキュメンタリー形式のムービーや、新卒向けに社風を伝える映像は、応募者が企業の実像をイメージしやすくなるでしょう。

また、社内向けに価値観や目指す方向性を共有することで、従業員の意識統一やモチベーション向上につながる可能性もあります。内と外の両面に働きかけられる点が、ブランデッドムービーの特徴のひとつです。

なお、インナーブランディングについては、こちらの記事も参考にしてください。

ブランデッドムービーの効果測定方法と指標

ブランデッドムービーの効果測定方法と指標として以下のような点があげられます。

- 視聴回数・再生回数

- SNSでのシェア数・エンゲージメント数

- 指名検索数・WEBサイトの流入数

ここでは、それぞれの指標について具体的に解説していきます。

視聴回数・再生回数

ブランデッドムービーの成果を把握するうえで、視聴回数や再生回数は基本的な指標のひとつです。どれだけ多くの人に映像が届いたかを数値で確認できるため、公開後の初期反応や広がりの度合いを把握する際に役立ちます。

例えば、YouTubeで公開したムービーが短期間で1万回以上再生された場合、テーマや演出が視聴者に関心を持たれた可能性が高くなります。ただし、単純な再生数だけでは視聴者の反応までは読み取れないため、他の指標と合わせて総合的に判断することが求められます。そのため、視聴の「量」を把握する第一歩として重要な数値といえるでしょう。

SNSでのシェア数・エンゲージメント数

SNSを活用して展開されることの多いブランデッドムービーにおいては、シェア数やエンゲージメント数といった反応の「質」も重要な指標となります。視聴者がどれだけ興味を持ち、他者と共有したいと思ったかが数値として表れるため、共感や話題性の可視化が可能です。

例えば、Instagramでの投稿に対して「いいね」やコメントが多く寄せられていたり、X(旧Twitter)で多くリポストされていたりする場合、動画の内容が共感や議論を呼んだことが推察されます。そのため、再生数だけでなく、どのような感情を呼び起こしたかを見るための重要な判断材料になるでしょう。

なお、動画配信におすすめのSNSについては、こちらの記事も参考にしてください。

指名検索数・WEBサイトの流入数

ブランデッドムービーをきっかけに企業名やブランド名を検索する人が増えることは、視聴者の関心が具体的な行動に移った証といえます。特に、指名検索数やWEBサイトへのアクセス数は、映像がどれほどブランドに興味を持たせたかを測る有力な指標です。

例えば、あるムービーを視聴した後に「アルファノート株式会社」と検索されたり、公式サイトの訪問数が公開前より増加されたりする場合、ブランデッドムービーが行動喚起につながった可能性が高まります。数字として可視化しやすく、間接的な効果を測定する上で活用しやすいデータであるため、ブランド認知や関心度の変化を確かめる手段としておすすめです。

企業のブランデッドムービーにおける成功事例

企業のブランデッドムービーやブランディング動画における成功事例として、以下の企業を紹介します。

- 株式会社Gakken

- オイレス工業株式会社

- ニッタ・デュポン株式会社

ここでは、それぞれの成功事例について具体的に解説していきます。

株式会社Gakken

事例:絵本「ちっちゃな おさかなちゃん」YouTubeプロモーション動画

株式会社Gakkenは、絵本「ちっちゃな おさかなちゃん」のリニューアルに伴い、その世界観を視覚的に伝えるブランデッドムービーを制作しました。動画では、絵本のイラストをそのまま活用し、ページをめくるようなアニメーションや優しいBGMで、親子が一緒に楽しめる空気感を丁寧に表現しています。

例えば、母性をくすぐる音楽や柔らかいフォントが使われており、絵本の温かさや安心感がそのまま映像に反映されています。また、世界中から届いたユーザーの声を挿入することで、絵本が多くの人に愛されているという安心感も訴求しています。商品を売り込むのではなく、絵本の持つ魅力とGakkenの想いを自然に伝える構成が、ブランデッドムービーとしての役割をしっかり果たしています。

オイレス工業株式会社

事例:カーボンニュートラルとSDGsの取り組み動画

オイレス工業株式会社は、環境対応型の製品「バイオマスプラスチック軸受」をテーマに、カーボンニュートラルとSDGsへの取り組みを紹介するブランデッドムービーを制作しました。

動画では、実写映像とアニメーションを組み合わせることで、2019年からの取り組みをストーリー性のある流れで表現しています。例えば、サトウキビやトウゴマといった植物由来の素材を使用し、CO2排出量を64%削減したという具体的な成果も映像内で訴求しています。

冒頭のシネマティックなメッセージに始まり、緑や青を基調とした色彩で構成された映像は、未来志向とクリーンな印象を視聴者に与えます。環境課題への真摯な姿勢と企業のビジョンを、ストーリー仕立てで自然に伝える点が、ブランデッドムービーとしての特性を活かした演出となっています。

ニッタ・デュポン株式会社

事例:周年記念式典に向けたロゴアニメーション

ニッタ・デュポン株式会社は、創業40周年を記念した社内式典に向けて、ロゴリニューアルをテーマとしたアニメーションを制作しました。動画は単なるロゴ紹介ではなく、企業のこれまでの歩みやビジョン、ブランドが持つ姿勢を伝えることを目的としています。

例えば、白を基調にしたシンプルな背景で映し出されるロゴの青と赤は、親会社やステークホルダーとの結束を象徴する色として際立たせており、ロゴのもつ象徴性をナレーションとともに丁寧に解説しています。

また、誠実さや最先端へのこだわりを視覚的に表現し、社員一人ひとりが自社の存在価値を再認識できるような構成に仕上がっています。ブランドの内側にある想いを、静かに、しかし力強く伝える社内向けブランデッドムービーといえるでしょう。

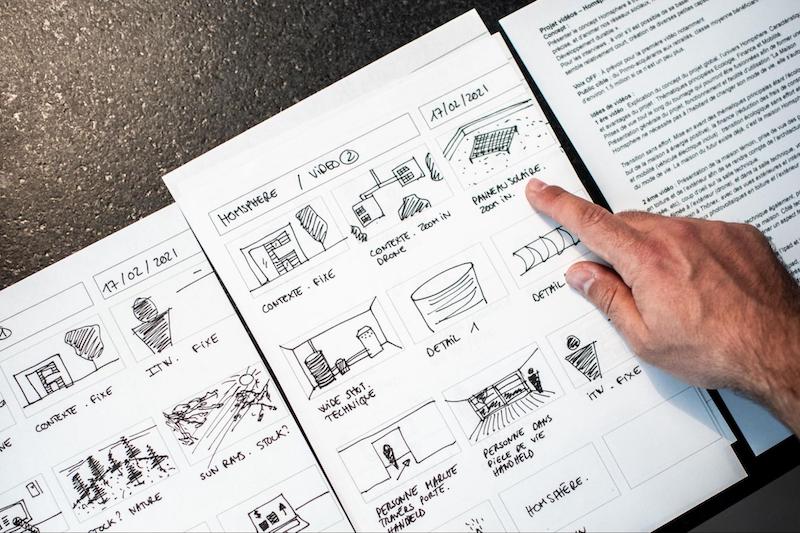

ブランデッドムービーを制作するポイントと注意点

ブランデッドムービーを制作するポイントと注意点として、主に以下のような点があります。

- 単なる感動ではなく本質を伝える

- ターゲットに響く演習や構成を意識する

- メッセージを過度に押しつけない

ここでは、それぞれのポイントや注意点を詳しく解説します。

単なる感動ではなく本質を伝える

ブランデッドムービーを制作する際に感動的なストーリーを取り入れることは有効ですが、ただ泣ける、心温まるといった表面的な演出だけでは視聴者の記憶に長く残りにくい傾向があります。

感情を動かすだけでなく、映像を通じて「この企業はどんな価値を大切にしているのか」といった本質的なメッセージが伝わってこそ、ブランデッドムービーとしての意義が生まれます。例えば、社会課題への取り組みを描く中で、自社の役割や姿勢をストーリーの核に据えることで、視聴者の共感と理解を得やすくなります。そのため、見た人が感動とともに企業の理念に触れることができるかどうかが重要なポイントです。

なお、動画のストーリーやシナリオについては、こちらの記事も参考にしてください。

ターゲットに響く演習や構成を意識する

どれだけ映像の完成度が高くても、想定する視聴者にとって響かない内容であれば、ブランデッドムービーとしての効果は限られてしまいます。制作時には、誰に届けたいのか、その人たちが何に関心を持ち、どのような表現なら共感を得られるかを明確にしたうえで、演出や構成を設計する必要があるでしょう。

例えば、若年層向けであればテンポの良い編集やSNSでの拡散を意識した設計が求められる一方、企業向けであれば落ち着いたトーンや論理的な構成のほうが適している場合もあります。視聴者の心に残るブランデッドムービーに仕上げるためには、伝えたい側の想いだけでなく、受け手の目線を意識することが欠かせません。

なお、ターゲットを意識した動画構成については、こちらの記事も参考にしてください。

メッセージを過度に押しつけない

伝えたい想いが強すぎるあまり、視聴者に対して一方的な印象を与えてしまうと、ブランデッドムービーとしての魅力が損なわれる可能性があります。特に広告色を抑えることが特徴のブランデッドムービーにおいては、メッセージの押しつけや過度な自己主張は逆効果になることもあります。

例えば、「私たちはこんなにすごい」といった内容を繰り返すだけでは、受け手に違和感を与えてしまうことがあります。自然なストーリーの流れの中で、視聴者が企業の価値や理念に気づけるような構成を意識することが大切です。語りすぎず、感じさせるバランスが、信頼を得るためには必要であり、プロの動画制作会社に相談することがおすすめです。

なお、動画制作・映像制作会社なら「ムビサク」にお任せください。ムビサクでは、ブランデッドムービーをはじめとしたブランディング用の動画における豊富な制作実績があります。

無料相談も承っております。お気軽にご相談ください。

ブランデッドムービーのよくあるご質問

ブランデッドムービーについてのご質問はかなり多くいただきます。その中から、頻度の高いものへの回答をまとめました。ぜひ参考にしてみてください。

ブランデッドムービーとは何ですか?

- ブランデッドムービーとは、企業の価値観や伝えたいメッセージを物語の形で伝える動画の手法です。商品やサービスの直接的な売り込みを目的とせず、共感や感動を通じて視聴者の心にブランドの印象を自然に浸透させることを目指します。映像を見た人が企業に好感を抱き、長期的な信頼につながる関係づくりに役立ちます。

「ブランデッド」とはどういう意味ですか?

- 「ブランデッド(Branded)」は英語の形容詞で、ブランド化された、ブランド名のついたという意味を持ちます。映像コンテンツでは、特定のブランドの価値観やイメージが反映された状態を指します。企業の理念や世界観を自然に織り交ぜ、視聴者に共感や親しみを目的に設計されたものが「ブランデッドムービー」といえるでしょう。

ブランデッドとブランディングの違いは何ですか?

- ブランデッドとブランディングは似た概念ですが、表現方法に微妙な違いがあります。ブランデッドは物語やドラマのなかに企業の価値観をさりげなく織り込み、「自然に感じてもらう」アプローチです。一方、ブランディングは企業理念や歴史、ビジョンなどをストレートに伝え、自社の魅力を明確に「語る」ことを目的とします。

ブランデッドムービーとCM(動画広告)の違いは何ですか?

- ブランデッドムービーは共感や信頼を重視したストーリー型の映像で、商品を直接アピールすることは控えめです。一方でCM(動画広告)は、価格や特徴などをシンプルに伝え、購買意欲を喚起することを主な目的としています。つまり、ブランデッドムービーは感情に訴えかける一方、CMは行動を促す設計が中心のコンテンツです。

まとめ

ブランデッドムービーとは、企業が伝えたいメッセージや価値観をストーリー仕立てで表現する映像手法のことです。商品の直接的な訴求を目的とせず、視聴者の感情に訴えかけることでブランドの印象や世界観を自然と浸透させることを目指します。

ブランデッドムービーには、企業の価値やブランドの世界観を伝えられ、広告感が少なく視聴者に嫌悪感を与えづらいというメリットがあります。一方で、直接的な売り込みには向いておらず、世界観と合わないとイメージダウンの懸念がある点がデメリットといえるでしょう。また、制作費用が高くなりやすいため、プロの制作会社に相談することが大切です。

なお、動画制作・映像制作会社なら「ムビサク」にお任せください。ムビサクでは、ブランデッドムービーをはじめとしたブランディング用の動画における豊富な制作実績があります。

無料相談も承っております。お気軽にご相談ください。

03-5909-3939

03-5909-3939