少子高齢化や人口減少といった課題を抱える多くの自治体にとって、仮想空間「メタバース」の活用が注目を集めています。メタバースは、VR技術や5G通信の発展により可能となった新しい体験空間で、現実の制約にとらわれず、幅広い交流や活動を展開できる点が特徴的です。

本記事では、自治体におけるメタバース活用の背景やメリット、導入時の注意点、実際の活用事例を紹介します。仮想空間を活用した地方創生の可能性について、理解を深めていきましょう。

動画制作・映像制作会社なら「ムビサク」にお任せください。ムビサクでは、自治体PR動画の豊富な制作実績があります。動画制作を検討している方はぜひ一度お問い合わせください。

ムビサクの自治体PR動画の制作について詳しく知りたい方はこちら

- 自治体でメタバースが注目される理由

- 自治体におけるメタバースの活用シーンと事例

- 自治体がメタバースを導入する際の注意点

目次

動画制作でこんなお悩みありませんか?

- 動画制作を考えているがどうすればよいかわからない

- 急いで動画を作りたいが方法がわからない

- 高品質な動画を制作したいが自社では難しい…

\ スピーディーに高品質な動画を作るならムビサク /

無料で相談・問い合わせるメタバースとは?

メタバースとは、インターネット上に構築された仮想空間のことです。ユーザーはアバターを通じてその空間に参加し、他者と交流したり、買い物やイベントなどの活動を行ったりできます。3Dグラフィックスとリアルタイム通信を活用し、まるで現実世界のような没入感を得られる点が特徴です。

例えば、仮想会議室で打ち合わせを行ったり、仮想店舗で商品を試したりすることも可能です。近年ではビジネスや教育、医療など多様な分野での活用が進んでおり、自治体でも地域振興や情報発信の新たな手段として関心が高まっています。

自治体でメタバースが注目される理由

自治体でメタバースが注目される理由として、以下のような点があげられます。

- 5G通信やVR技術の発展で超高速・大容量の通信が可能になった

- 住民や行政の新たなコミュニケーション手段になる

- 地方創生やデジタル田園都市構想との親和性が高い

ここでは、それぞれの理由について詳しく解説していきます。

5G通信やVR技術の発展で超高速・大容量の通信が可能になった

メタバースが自治体で注目される背景には、5G通信やVR技術の進化によって、従来では実現困難だったリアルタイム性や臨場感ある仮想空間の体験が可能になった点があります。例えば、5Gによる超高速かつ低遅延な通信環境は、大規模なデータを即時に処理できるため、仮想市役所やオンラインイベントなどをスムーズに提供できます。

また、VRゴーグルなどのデバイスも進化し、住民が自宅にいながら仮想空間で行政サービスを受けたり、地域イベントに参加したりすることができるようになったのです。こうした通信や技術インフラの整備は、メタバース活用を実用レベルに引き上げ、自治体のサービス提供手段の幅を広げています。

なお、自治体のVR活用についてはこちらの記事も参考にしてください。

住民や行政の新たなコミュニケーション手段になる

メタバースは、物理的な制約を超えて住民と行政をつなぐ新たなコミュニケーションの場として注目されています。例えば、仮想空間上に再現された庁舎で、職員とアバター同士で相談ができる仕組みを導入すれば、高齢者や身体の不自由な人も自宅から負担なく行政サービスを受けることができます。

さらに、住民説明会や地域づくりに関するワークショップなどもメタバース上で開催すれば、移動時間の制約なく、参加のハードルを下げることが可能です。これにより、地域課題の共有や合意形成も進みやすくなり、自治体と住民との間に新しい信頼関係や協力体制が生まれる可能性が広がっています。

地方創生やデジタル田園都市構想との親和性が高い

メタバースの活用は、政府が推進するデジタル田園都市構想や地方創生の取り組みにも深く結びついています。例えば、地域の観光地や文化資源を仮想空間上に再現すれば、地元に来られない人にも魅力を伝えることができ、関係人口の創出や観光促進につながります。

また、仮想商店街やオンラインマルシェの開催によって、地場産品の販売機会を拡大し、地元経済の活性化にも貢献します。さらに、地方に住む若者がメタバースを通じて都市部の企業と働ける環境が整えば、移住や定住の促進にもつながるでしょう。このように、デジタルと地域資源を融合させるうえで、メタバースは極めて親和性の高いツールとなっています。

自治体におけるメタバースの活用シーン

自治体におけるメタバースの活用シーンとして、以下のような場面があります。

- 観光プロモーション

- 住民説明会・相談会

- バーチャル移住体験

- 郷土学習・ワークショップ

- 申請・手続き

ここでは、それぞれの活用シーンについて詳しく解説していきます。

観光プロモーション

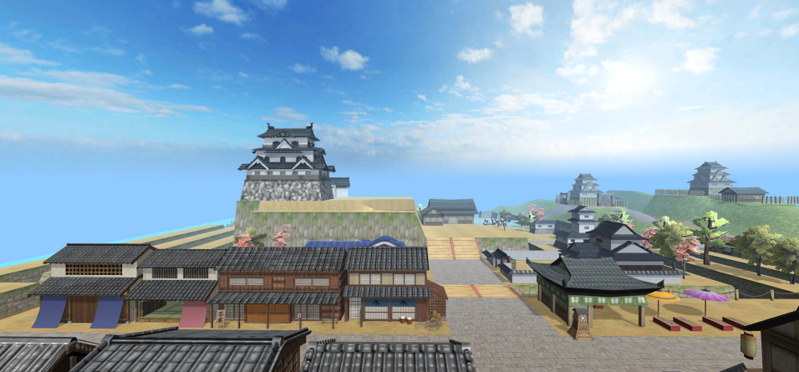

メタバースを活用した観光プロモーションでは、自治体の魅力を仮想空間上で多くの人に伝えることが可能です。例えば、名所や歴史的建造物をリアルに再現した3D空間を用意することで、現地に訪れたかのような臨場感ある体験を提供できます。

さらに、地元の特産品を紹介するバーチャルショップや、祭りやイベントの再現コンテンツを通じて、地域文化を遠隔地の人々にも伝える機会が生まれます。その結果、実際の来訪を促すきっかけとなったり、関係人口を広げたりする動きにもつながり、持続的な観光促進にも効果的です。

なお、観光プロモーション動画の成功事例はこちらでも紹介しています。

住民説明会・相談会

自治体が開催する住民説明会や個別相談会も、メタバースを使うことで新たな形へと進化します。例えば、再開発計画や防災対策に関する説明を仮想空間上で行えば、視覚的な理解が深まるだけでなく、参加者が自宅からアクセスできるため、移動の負担も減ります。

また、住民同士がアバターを介して意見を交わすことで、対面よりも気軽に発言できる雰囲気が生まれる場合もあります。その結果、意見収集の幅が広がり、行政と住民の双方向コミュニケーションがより円滑に進むと考えられています。

バーチャル移住体験

メタバースを通じたバーチャル移住体験は、自治体にとって関係人口や定住者の増加を目指す取り組みのひとつです。例えば、仮想空間内に実際の街並みや公共施設、学校、商店街などを再現し、参加者がアバターとして自由に歩き回れるようにすれば、生活環境の雰囲気を事前に味わうことができます。

現地に足を運ぶ前に「暮らし」を具体的にイメージできることで、移住への心理的ハードルが下がり、相談や現地訪問への第一歩にもつながります。このような取り組みは、人口減少や過疎化への対策としても注目されています。

なお、自治体での動画活用については、こちらの記事も参考にしてください。

郷土学習・ワークショップ

郷土学習や地域に根ざしたワークショップをメタバース上で実施することで、子どもから大人まで多様な世代が地域の魅力を学ぶ機会を得られます。例えば、地元の歴史人物になりきって町をめぐるシミュレーション型体験や、伝統工芸をバーチャル空間で再現する参加型のワークショップなどが考えられます。

こうした工夫により、参加者の理解や関心が深まり、地域に対する愛着の醸成にもつながります。また、学校教育や地域イベントと連携することで、オンラインとリアルの学びの場を組み合わせた新たな学習モデルを築くことも可能です。

なお、インバウンド動画として海外への情報発信も増えてきています。インバウンド動画についての詳細はこちらも参考にしてください。

申請・手続き

自治体の窓口業務における申請や手続きも、メタバースを活用することで利便性が向上します。例えば、仮想庁舎内に再現された受付カウンターで、アバターを通じて職員と会話しながら住民票の写しの取得や各種申請が行える仕組みを導入すれば、外出が難しい人にとって利便性が高まります。

さらに、必要書類の案内や入力サポートなどもリアルタイムで受けられるため、書類の不備を減らす効果も期待できます。そのため、メタバースを使った対応は、誰もが平等に行政サービスを受けられる環境づくりにも貢献できるといえるでしょう。

自治体がメタバースを導入する際の注意点

自治体がメタバースを導入する際には、以下のような点に注意が必要です。

- ITリテラシーの差への配慮がいる

- イベント運営やコンテンツ更新が必要になる

- 個人情報やセキュリティの管理が求められる

ここでは、それぞれの注意点について詳しく解説していきます。

ITリテラシーの差への配慮がいる

メタバースを自治体で導入する際には、住民や職員のITリテラシーに差があることを前提にした設計が求められます。例えば、若年層であれば仮想空間の操作や参加に抵抗がないかもしれません。一方、高齢者やデジタル機器に不慣れな人にとっては、アバターの使い方や操作手順が障壁になることがあります。

そのため、直感的に利用できるUI設計や操作ガイド、サポート体制が欠かせません。住民のあらゆる状況に配慮した導入方法を選ぶことが、活用の定着と参加の広がりにつながるポイントとなります。

イベント運営やコンテンツ更新が必要になる

メタバース空間は構築しただけでは効果を発揮せず、継続的な運営と情報更新があってこそ、参加者の関心を維持できます。例えば、地域の季節行事を取り入れた仮想イベントや、住民参加型の企画を定期的に実施することで、空間の鮮度と魅力が保たれます。

また、観光案内や施設情報などのコンテンツも、現実の変化に合わせて適宜更新していく必要があります。こうした運営体制を整えることは手間もかかりますが、継続利用にもつながるため、導入前から計画的な体制づくりを意識することが重要です。

個人情報やセキュリティの管理が求められる

メタバース内で住民と接する際には、個人情報の保護や通信の安全性にも十分な配慮が必要です。例えば、仮想空間上で住民票の申請や相談業務を行う場合、誰がどの情報にアクセスできるかを明確にし、ログの記録や認証管理などの体制を整えることが求められます。

また、外部からの不正アクセスや情報漏えいリスクを防ぐため、セキュリティ対策を定期的に見直す必要もあります。こうした情報管理の信頼性が担保されてこそ、安心して参加できる環境が実現し、メタバースの活用が定着していくでしょう。

なお、動画制作・映像制作会社なら「ムビサク」にお任せください。ムビサクでは、自治体向け動画における豊富な制作実績があります。

無料相談も承っております。ぜひ、お気軽にお問い合わせください。

自治体におけるメタバースの活用事例

自治体におけるメタバースの活用事例として、以下の自治体を紹介します。

- 埼玉県

- 栃木県日光市

- 宮崎県

- 鹿児島県日置市

- 三重県桑名市

- 滋賀県彦根市

- 福井県越前市

- 熊本県玉名市

- 長崎県

- 静岡県焼津市

- 大阪府河内長野市

- 鳥取県

- 鹿児島県鹿屋市

- 三重県多気郡明和町

- 青森県北津軽郡中泊町

- 静岡県御殿場市

なお、ここで紹介するメタバースの紹介動画は弊社で制作されたものではありませんが、ぜひ活用の際の参考にしてください。

埼玉県

引用:埼玉県バーチャルユースセンターがOPENしました!

埼玉県ではメタバース空間「メタバース埼玉」として、観光名所の紹介や行政相談、若者・子育て支援などを行っています。PCやスマホのブラウザ経由でアクセスでき、アプリや会員登録も不要です。

動画では、「バーチャル埼玉」内の相談エリアにできた「バーチャルユースセンター」を紹介しています。小学生から大学生までの若者が新しい友だちと交流することができます。

栃木県日光市

引用:日光市教育旅行メタバース「日光の 学び旅かな メタバース」ルームツアー

栃木県日光市は、世界遺産「日光の社寺」(東照宮や二荒山神社など)をはじめとする歴史的建造物と、奥日光の豊かな自然を併せ持ちます。観光客に人気で、SLや鬼怒川温泉などファミリー層にも支持されています。

「教育旅行メタバース」として、教育旅行や修学旅行などで日光市を訪れる前に、事前に学習を行うことができます。6つのルームから成り立っているため、見たいルームを選択することで、興味にあった学習が進められます。

宮崎県

引用:「バーチャルみやざき」宮崎県庁_紹介動画

「バーチャルみやざき」は、宮崎県が公開した観光PR向けの常設型メタバース空間です。県庁、鵜戸神宮、高千穂峡など主要な観光地が、高精細な3Dモデルで再現されており、PCやスマホ、VRデバイスに対応しています。

Z世代を中心とした若年層への魅力発信を目的としている点がポイントです。バーチャル空間の体験性と情報掲載を融合させて、県産品のECサイトやふるさと納税といった県の公式施策とも連携しています。

鹿児島県日置市

鹿児島県日置市は、自然と歴史が調和した、戦国島津ゆかりのまちで、薩摩焼やオリーブの産地として知られています。日置市では、メタバース上に「もうひとつの日置」を創造するプロジェクトとして「ネオ日置」が立ち上がりました。距離や時間に関係なく、日置市を感じることができる拠り所となっています。

玄関口である「地図空間」や名所を再現した「名所空間」などさまざまなコンテンツがあります。なお、現在、「ネオ日置」では復興に向けたクラウドファンディングも行っています。メタバース空間に自分の名前を刻めるという斬新なアイデアが前衛的です。

三重県桑名市

三重県桑名市は、三重県北部である伊勢湾奥部の木曽三川流域に位置し名古屋市から近く、ベッドタウンとして発展しています。江戸時代には東海道五十三次の宿場町や港町として栄え、蛤や鋳物といった特産品や観光地を有する都市です。

三重県桑名市ではメタバース空間として「メタバース役所」を実施しました。大日本印刷(DNP)と桑名市が連携して開始した実証事業で、行政窓口を仮想空間に再現した市民サービスです。住民は自宅等からアバターでアクセスし、電子申請や相談、住民交流イベントに参加できます。

滋賀県彦根市

滋賀県彦根市は琵琶湖の東、鈴鹿山系に囲まれて歴史と自然が調和する都市です。国宝の彦根城や江戸時代の城下町風情が残り、キャラクター「ひこにゃん」で知られる観光地でもあります。伝統産業や地域ブランドを生かしながら都市機能も整備された暮らしやすい地域です。

彦根市では「元素騎士オンライン」により、メタバース空間に彦根城や街並みを再現しています。ひこにゃんのメタバース登場やNFTによるお土産(御城印デジタルセットなど)を進めています。観光振興やふるさと納税、デジタル体験を通じた地域ブランディングを強化しています。

福井県越前市

引用:福井県越前市|V-expo メタバース会場紹介|紫式部公園編

福井県越前市は、北陸地方の歴史と伝統が息づく「ものづくりのまち」です。大化の改新期に越前国府が置かれ、万葉集にも詠まれ、紫式部が少女期を過ごした地としても知られます。

越前市では、メタバース空間を活用したイベントを開催しています。「紫式部公園」を舞台とした移住促進イベントです。自宅にいながら、メタバース空間で越前市の美しい自然や歴史、地元の特産品について理解を深めました。

熊本県玉名市

熊本県玉名市は熊本県北西部に位置し、菊池川と有明海に面した、米やトマト、いちご、みかん、有明海苔など農産水産業が盛んな市です。1,300年以上の歴史を持つ玉名温泉や、小説「草枕」の舞台となった小天温泉で知られ、古墳群や歴史的遺構も点在しています。

玉名市では、「たまなメタバース」として、玉名市の高瀬裏川緑地や菊池川河川敷、高瀬船着場跡を3D都市モデルで再現した仮想空間を配信しています。メタバース内では、花しょうぶ祭りや花火大会、江戸時代の平田船の様子などを体験できます。ゆるキャラクイズや特産品探しといった遊び要素もあり、ふるさと納税や観光PRにも活用されている点がポイントです。

長崎県

長崎県は九州の西端に位置し、歴史と異文化交流の舞台として知られています。鎖国時代には唯一の対外貿易港である出島を持ち、西洋文化の窓口として栄えました。世界遺産に登録された軍艦島やキリスト教関連遺産、長崎ちゃんぽんやカステラなどの名物グルメも魅力です。

長崎県では、メタバース空間として「ふくしのお仕事ステーション」を運営しています。2025年度からスタートし、長崎県福祉人材センターの相談対応窓口として機能しています。メタバース内では、介護・福祉のキャリア相談や福祉専門就職フェアも開催されます。遠方の方でも自宅から参加でき、若年層を中心に関心を高める新たな取り組みとして注目されています。

静岡県焼津市

引用:静岡県焼津市|YAIZU★パノラマシアター「見どころ満載街歩き!」

焼津市は静岡県中部、駿河湾沿岸に位置する港町です。焼津港・小川港・大井川港の三つの港を擁し、カツオやマグロを中心に全国屈指の水揚げ量を誇る「さかなのまち」として有名です。富士山や海岸沿いの絶景、温泉、歴史ある集落や科学館など観光資源も多彩です。

焼津市は、VRイベント「バーチャルマーケット」6回連続で出展し、自らの魅力をメタバース上で発信しました。バーチャルマーケット2024summerでは360度映像が楽しめる「ヤイヅ★パノラマシアター」を設置しました。焼津にいなくても、まるで焼津にいるかのような仮想体験できるコンテンツが提供されました。

大阪府河内長野市

引用:大阪府河内長野市|市制施行70周年記念式典 つながる河内長野メタバース スタジアム体験ツアー

河内長野市は大阪府南東部に位置し、岩湧山や金剛山などの豊かな山々に囲まれ、滝畑ダムや観心寺、高野街道など自然と歴史が調和した地域です。交通網も整備されており、大阪市内への通勤にも便利です。文化財も多く、「文化財のまち」として親しまれています。

河内長野市では、市制施行70周年を記念して「つながる河内長野メタバース」が公開されました。大阪府内初の自治体主導によるメタバース空間で、新設予定のスタジアム一体型の公園を3DCGで再現しています。市長・議長の挨拶や70年の歩み、市民メッセージ、動画展示などを仮想空間内で閲覧できます。

鳥取県

鳥取県は山陰地方に位置し、雄大な自然と温かい人情が魅力です。世界有数の砂丘「鳥取砂丘」は名物観光地であり、二十世紀梨や大山の自然も名産です。歴史的な白壁土蔵群、因幡の白うさぎ伝説など、地域文化と伝統が息づいています。海と山に囲まれた豊かな環境で、温泉やグルメも充実、移住・観光ともに魅力が満載です。

鳥取県ではメタバース空間「バーチャルとっとり」を運営しています。スマホアプリから簡単にログインでき、鳥取砂丘や大山をイメージに制作されたメインスペースなど、さまざまな空間が広がっています。この空間では、県内外の若者等を対象に若者同士の交流の場を提供し、暮らしや観光の情報発信をしています。

鹿児島県鹿屋市

鹿屋市は大隅半島の中央部に位置する県内でも有数の中核都市です。温暖な気候と豊かな自然に囲まれ、鹿児島黒牛、黒豚、落花生、サツマイモなど農畜産業が非常に盛んで、交通インフラも整備が進み、安心して暮らせる住環境と都市機能が調和している点が魅力です。

鹿屋市では、「かのやメタバース婚活」が開催されました。パーソルイノベーションが展開する「Mitsu-VA」を活用した、鹿児島県内の自治体で初となるオンライン仮想空間での婚活イベントです。参加者はアバターを使って話し、パートナーシップ診断や1対1の会話を通じてフィーリングを重視した交流を行います。マッチング後にはアバターデートとリアルデートが予定され、デジタル仲人が参加者を全面サポートする、安心して参加できる仕組みです。地域の少子化対策と出会い創出の一環として注目されています。

三重県多気郡明和町

※制作・著作:明和町(本プロジェクトはムビサクにより制作・推進されたものではありません)

明和町は三重県中南部に位置する町で多気郡に属し、伊勢街道沿いに発展し、飛鳥時代から平安時代には斎王の住まう斎宮が設けられた歴史的な土地です。町域は平坦で肥沃、農業が盛んで、広大な農地が広がります。日本遺産にも認定されており、文化と自然が調和するまちです。

明和町では「めいわデジタルプロジェクト」を推進しています。デジタル技術を通じて明和町のファンを増やし、持続可能なまちづくりを支援するプロジェクトです。アバターやバーチャル空間を手段として活用し、交流人口や関係人口の増加を目標としています。オンラインイベントやアバター接客による物産販売などを実施し、新たな働き方や地域に根付くテクノロジー体験の機会を創出する動きです。

なお、本プロジェクトはムビサクで制作や推進されたものではありませんが、自治体の前衛的な地方創生プロジェクトとして紹介しています。

青森県北津軽郡中泊町

引用:青森県北津軽郡中泊町|メタバースを活用したオンライン英語教育

青森県北津軽郡中泊町は、津軽半島の中央部に位置し、農業が盛んな中里地域と漁業が盛んな小泊地域が合併してできた飛び地の町です。地域の文化や観光振興にも力を入れており、少子高齢化が進む中でも、ICTや先進技術を活用した教育・地域づくりを積極的に展開しているのが特徴です。

中泊町では、未来を担う人材を育成するため、2023年度からメタバース空間「ovice(オヴィス)」を活用した英語教育を導入しました。フィリピン人講師とのオンライン英会話や、バーチャル空間を使ったライブスタディツアーを通じて、実践的な英語力と異文化理解を育んでいます。2025年度からは町内すべての小中学校6校で、週1回の英語レッスンをメタバース上で実施し、地域にいながらも世界を相手に活躍し、事業を展開する人材が出てくるような教育を目指しています。

静岡県御殿場市

御殿場市は富士山の麓、静岡県東部に位置する、自然環境に恵まれたまちです。西の富士山、東の箱根山、北の丹沢山、南の愛鷹山に囲まれた盆地に位置する高原が生活圏であり、御殿場プレミアム・アウトレットをはじめとした観光地が点在し、稲作を中心として農業も盛んな、利便性と自然が調和した暮らしやすさが特徴です。

御殿場市はKDDI株式会社と連携し、令和5年11月と12月に、仮想空間「αU metaverse(アルファーユーメタバース)」にて市の魅力を発信する取組を実施しました。御殿場で活動する若手グラフィックデザイナーの田中里穂さんがデザインしたオリジナルキャラクター「ゆめ」をイメージキャラクターとし、限定アイテムの配布や御殿場のPR動画を放映しました。

また、御殿場市商工会と連携した、PR動画視聴者を対象に特産品が当たるキャンペーンや、誰でも参加が可能な交流イベント「バーチャル交流フェス GOTEMBA」の開催をしました。この取り組みは、地域の魅力と交流をデジタルの力で促進する新たな試みとなりました。

なお、動画制作・映像制作会社なら「ムビサク」にお任せください。ムビサクでは、自治体向け動画における豊富な制作実績があります。

無料相談も承っております。ぜひ、お気軽にお問い合わせください。

自治体のメタバースに関するよくあるご質問

自治体のメタバースについてのご質問はかなり多くいただきます。その中から、頻度の高いものへの回答をまとめました。ぜひ参考にしてみてください。

メタバースは将来性がありますか?

- メタバースは、現実の制約にとらわれない新たなコミュニケーションや体験の場として、将来性が期待されています。例えば、自治体では観光PRや住民サービス、企業ではバーチャルオフィスやEC連携といった用途が広がっており、現時点では発展途上の側面もありますが、5G通信やVR・AR技術の進化が後押しをしています。

メタバースの弱点やデメリットは何ですか?

- メタバースには導入や活用にはいくつかの課題もあります。まず、構築や運営にかかるコストや技術支援が必要であり、参加者のITリテラシー格差も無視できません。高齢者など一部の層には操作が難しい場合もあります。また、個人情報の取り扱いやセキュリティリスクなど、社会的なルールや利用環境の整備も今後の課題です。

メタバースとVRの違いは何ですか?

- メタバースは「場」でありVRは「技術」です。メタバースはインターネット上に存在する仮想空間そのもので、ユーザーがアバターで参加し、他者と交流や経済活動を行える持続的な空間です。一方、VR(バーチャル・リアリティ)はその空間を体験するための技術であり、専用ゴーグルなどを用いた視覚的な没入体験を指します。

まとめ

メタバースとは、インターネット上に構築された仮想空間のことです。ユーザーはアバターを通じてその空間に参加し、他者と交流したり、買い物やイベントなどの活動を行ったりできます。近年ではビジネスや教育、医療など多様な分野での活用が進んでおり、自治体でも地域振興や情報発信の新たな手段として関心が高まっています。

自治体でメタバースを導入する際には、ITリテラシーの差への配慮がいる点やイベント運営やコンテンツ更新が必要になる点、個人情報やセキュリティの管理が求められる点に注意をしましょう。また、メタバースの紹介をYouTube動画で公開することも認知拡大につながります。

なお、動画制作・映像制作会社なら「ムビサク」にお任せください。ムビサクでは、自治体向け動画における豊富な制作実績があります。

無料相談も承っております。ぜひ、お気軽にお問い合わせください。

03-5909-3939

03-5909-3939