動画制作において「シナリオ」は、伝えたい内容を視覚と音声で効果的に届けるための設計図です。しかし、「台本」や「構成表」、「絵コンテ」など、似た言葉も多くあり、初めて動画制作にかかわる方にとっては、理解が難しいこともあるでしょう。

本記事では、シナリオ・台本・構成表・絵コンテのそれぞれの違いを整理しながら、シナリオ作りの基本から応用まで、わかりやすく解説します。さらに、構成を効率化するフレームワークや、視聴者の心を動かすポイントについても詳しく紹介します。

動画制作・映像制作会社なら「ムビサク」にお任せください。ムビサクでは、動画制作の豊富な実績があります。動画制作を検討している方はぜひ一度お問い合わせください。

- 動画制作でのシナリオ・脚本・台本・構成表・絵コンテの違い

- 動画制作におけるシナリオの作り方における大まかな流れ

- 効果的な動画に仕上げるシナリオ作りのポイント

目次

動画制作でこんなお悩みありませんか?

- 動画制作を考えているがどうすればよいかわからない

- 急いで動画を作りたいが方法がわからない

- 高品質な動画を制作したいが自社では難しい…

\ スピーディーに高品質な動画を作るならムビサク /

無料で相談・問い合わせる動画制作におけるシナリオとは?

動画制作におけるシナリオとは、映像や音声によって伝えたい内容を具体的な流れとして構成した設計図のようなものです。シナリオには、セリフやナレーション、映像の場面転換、登場人物の動き、背景などが記されており、動画全体の方向性を明確にする役割があります。

単にストーリーを描くだけでなく、視聴者にどのような印象を与えるか、どんな行動を促すかといった「目的」も意識されるべきです。シナリオは制作チーム全体の共通認識となり、ブレのない動画作りを可能にします。

シナリオの役割

シナリオは動画制作の「土台」となる重要な要素であり、完成する映像がどのような構成で進行し、どんなメッセージを視聴者に届けるのかを明確にする役割があります。構成やセリフが整理されたシナリオがあることで、撮影現場や編集作業においての無駄を減らし、効率的に作業を進めることができます。

また、チーム内での意思疎通をスムーズにし、仕上がりのイメージを共有するうえでも重要な役割を果たします。完成度の高い動画の背景には、洗練されたシナリオが存在するといえるでしょう。

動画制作におけるシナリオの必要性

シナリオのないまま動画制作を進めると、構成がバラバラになり、伝えたい内容がぼやけてしまうリスクがあります。視聴者の心を動かし、意図した行動へと導くためには、明確な流れと説得力ある構成が欠かせません。

動画制作の基盤となるものがシナリオです。シナリオがしっかりしていれば、制作チームは目的や方向性を見失うことなく、時間やコストの無駄も削減できます。また、企画段階でのチェックもスムーズになるため、完成前に修正点を見つけやすくなります。動画の品質を高めるうえで、シナリオは欠かせない要素といえるでしょう。

シナリオ・脚本・台本・構成表・絵コンテの違い

シナリオと似た言葉に「脚本」や「台本」、「構成表」、「絵コンテ」などの専門用語があります。加えて「香盤表」や「ストーリーボード」という言葉を耳にすることも多いのではないでしょうか。

ここでは、それぞれの言葉の違いについて詳しく解説してきます。

シナリオと脚本と台本の違い

「シナリオ」と「脚本」、「台本」は非常に似た言葉ですが、使われる業界や用途によって微妙に異なります。「シナリオ」と「脚本」は基本的に同義であり、どちらも物語の流れやセリフ、演出の指示などを記したものです。違いがあるとすれば、ゲームや映像制作などでは「シナリオライター」、映画や演劇の世界では「脚本家」といったように、呼称に業界特有の違いがある点です。

一方で「台本」は、特に演者に向けて用意されるもので、セリフや動きを把握しやすい形式で記されています。監督や制作スタッフが使用する「脚本」と、演者が使う「台本」とされています。基本の内容は同じでも、用途に合わせて体裁や細かい情報が異なることがあります。言い換えれば、同じ情報を元にしつつ、使う人の立場によって呼び方と使い方が少しずつ変化しているということです。

シナリオと構成表と香盤表の違い

「シナリオ」と「構成表」は、どちらも動画制作において欠かせない要素ですが、役割と形式は明確に異なります。シナリオは、ナレーションやセリフ、映像の内容などを文章で記述した原稿形式のもので、作品全体の流れや目的、テーマを視覚化する前段階として使われます。

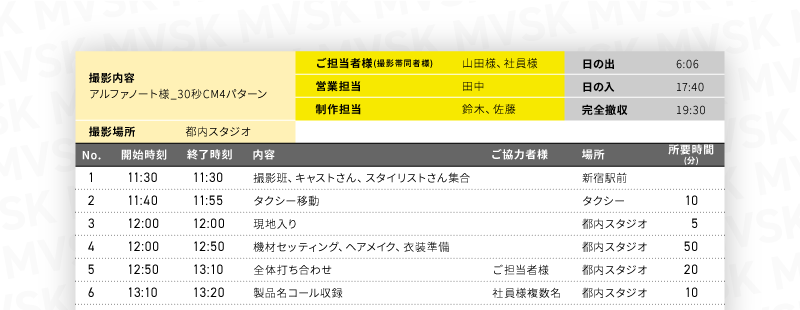

一方で構成表は、カメラワーク、撮影順、登場人物の出番など、具体的な撮影の段取りを可視化した表形式の資料です。なお、特に現場で使われる「香盤表」は構成表とほぼ同義ですが、出演者の衣装や小道具、入り時間なども細かく記載されており、スケジュール管理において重要な役割を担います。

シナリオが物語の設計図であるとすれば、構成表や香盤表は、その設計を実行に移すための現場マニュアルのようなものといえるでしょう。

なお、動画構成については、こちらの記事でも詳しく解説しています。

シナリオと絵コンテとストーリーボードの違い

「シナリオ」と「絵コンテ」は、どちらも動画制作における設計資料ですが、表現方法が大きく異なります。シナリオは文章形式で、ナレーションやセリフ、登場人物の動き、場面転換などを言語で記述した原稿です。

一方、絵コンテは動画の内容を視覚的に表現したもので、シーンごとの構図やカメラの動き、演出意図などが絵と簡単な説明で示されます。さらに、絵コンテを発展させたものとして「ストーリーボード」があり、より詳細に描き込まれた完成度の高い絵コンテともいえるでしょう。

特にアニメや映画など、映像表現が複雑な作品ではストーリーボードが用いられ、完成形に近いイメージを共有するための重要なツールとなっています。つまり、シナリオが言葉による設計図であるのに対し、絵コンテやストーリーボードは視覚的な設計図という位置づけになります。

なお、絵コンテについてはこちらの記事も参考にしてください。

シナリオの作り方における大まかな流れ

動画制作におけるシナリオ作りの大まかな流れは以下のとおりです。

- step1:目的やテーマを検討する

- step2:登場人物やキャラクターを設定する

- step3:大まかなストーリーボード(あらすじ)を考える

- step4:プロット(シーン)を整理する

- step5:シナリオを執筆・推敲する

- step6:校正チェックを行う

ここでは、それぞれのステップにおける手順を具体的に解説します。

step1:目的やテーマを検討する

シナリオ作りの最初のステップは、動画の「目的」と「テーマ」を明確にすることです。なぜこの動画を作るのか、誰に何を伝えたいのかを定めることで、全体の方向性がブレずに済みます。

例えば、商品紹介動画であれば、商品の魅力を伝えて購入を促すのが目的となり、その際のテーマは「手軽さ」や「品質」など具体的なキーワードに落とし込まれます。目的とテーマが曖昧なまま進めてしまうと、シーンやセリフに一貫性がなくなり、視聴者の印象にも残りづらくなります。初期設定こそが、伝わるシナリオの土台となるのです。

step2:登場人物やキャラクターを設定する

目的やテーマが定まったら、次に取り組むべきは登場人物やキャラクターの設定です。どんな人が登場し、どのような立場で物語に関わるのかを明確にすることで、シナリオにリアリティと説得力が生まれます。

人物の性格や背景、口調などを丁寧に描くことで、視聴者が感情移入しやすくなり、物語への没入感も高まります。また、誰が主役で誰がサポート役かを整理することで、シーンごとの役割分担も明確になります。キャラクターの設定は、映像だけでなくセリフやナレーションの表現にも大きく影響するため、軽視せずに丁寧に練り上げることが重要です。

step3:大まかなストーリーボード(あらすじ)を考える

キャラクターが固まったら、次は物語全体の流れを大まかに考える段階です。ここでは「ストーリーボード」として、どのような展開で物語が進行していくかを簡潔にまとめていきます。起承転結を意識しながら、どこで何が起こり、どう解決するのかを描くことで、シナリオ全体の骨組みが見えてきます。

この段階では細かいセリフや演出は必要ありませんが、視聴者が自然に理解できる流れになっているかを意識することが大切です。無理な展開や唐突な結末にならないよう、物語の整合性やメッセージ性にも注意を払いましょう。

step4:プロット(シーン)を整理する

あらすじがまとまったら、次はプロットとして各シーンを細かく分解し、構成を整理していきます。ここでは、場面ごとに「誰が登場し、何が起き、どのような情報を伝えるか」といった内容を明確にし、シーンの順番や時間配分も考慮します。

プロットを丁寧に組み立てることで、映像にした際のテンポやメリハリが生まれ、視聴者を飽きさせない工夫が可能になります。また、シーンごとの目的を意識することで、無駄な展開を省き、より洗練されたシナリオに仕上げることができます。そのため、編集や撮影時の効率にも直結する重要な工程といえるでしょう。

step5:シナリオを執筆・推敲する

プロットが完成したら、いよいよ本格的なシナリオの執筆に入ります。ナレーションやセリフ、場面説明などを文章として具体化し、映像として展開される内容を原稿にまとめます。

シナリオの執筆で重要なのは、文字で書かれた内容が実際に映像として、伝わるかどうかを意識することです。セリフは口語で自然に聞こえるように調整し、説明は簡潔かつ明確に記述します。

執筆後には何度も読み返し、言い回しや構成をブラッシュアップすることが必要です。推敲を重ねることで、無駄な部分が削られ、より洗練されたメッセージ性の強いシナリオに仕上がります。

step6:校正チェックを行う

最後に行うのが、シナリオ全体の校正チェックです。ここでは、誤字脱字の修正や文法ミスの確認だけでなく、構成の不自然さや表現のズレも細かく見直します。読み手の立場で読み返すことで、視聴者にとって分かりにくい箇所や伝わりにくい表現が浮き彫りになり、修正のポイントが明確になります。

また、第三者にチェックしてもらうこともおすすめです。制作者が見落としがちな問題点を客観的に捉える手助けとなります。校正作業を丁寧に行うことで、最終的なクオリティが大きく向上し、視聴者にとってストレスのないスムーズな動画へとつながります。

なお、効果的なシナリオで動画制作をするのであれば、動画制作会社に依頼することもおすすめです。動画制作・映像制作会社なら「ムビサク」にお任せください。ムビサクでは、実写動画からアニメーション動画まで豊富な動画制作の実績があります。

無料相談も承っております。ぜひ、お気軽にご連絡ください。

シナリオ作りを効率化するフレームワーク5選

シナリオ作りを効率化するフレームワークとして、以下の5つを紹介します。

- 起承転結

- PREP

- CAMS

- ABCD

- AIBAC

ぜひ、動画制作の参考にしてください。

起承転結

起承転結はストーリー性のある動画を作成するときに用いられるフレームワークです。構成が明確で、物語の展開に緩急をつけやすいため、視聴者を飽きさせずに最後まで引き込むことができます。特に感情に訴えるコンテンツやドラマ仕立ての映像に効果的です。

- 起:背景や登場人物の紹介で物語の筋書きを説明する

- 承:状況が進展して課題や目的が見えてくる

- 転:大きな変化や事件が起こるクライマックスとなる

- 結:問題が解決して物語を締めくくる

PREP

PREP法は、論理的にメッセージを伝えるのに適したフレームワークで、説得力のあるシナリオを構成する際に用いられます。特にビジネス向けの動画や教育コンテンツに効果的です。明確な順序で話が展開するため、視聴者の理解を助けるだけでなく、信頼感を与えることができます。

- Point(結論):まず言いたいことを簡潔に述べる

- Reason(理由):その主張の理由を説明する

- Example(具体例):実例を出して裏付ける

- Point(再主張):改めて結論を強調する

CAMS

CAMSは、視聴者の「共感」を起点に行動を促すことに特化したフレームワークで、主に商品・サービス紹介やプロモーション動画で効果を発揮します。冒頭で視聴者の悩みを明確に示すことで「自分ごと化」させ、自然と最後まで視聴してもらえる流れをつくるのが特徴です。感情と合理性の両面から訴求することで、視聴後のアクションへと導きやすくなります。

- Catch(つかみ):視聴者が共感できる悩みや課題を提示する

- Appeal(訴え):課題に対する解決策をベネフィットとともに紹介する

- Motivate(動機づけ):補足情報や安心材料で導入へのハードルを下げる

- Suggest(行動の提案):視聴者に期待する具体的な行動を提案する

ABCD

ABCDは、Googleが推奨する動画広告のフレームワークです。早い段階で視聴者の関心を引き込み、ブランドや商品についての認知拡大に向けた動画を制作できます。

- Attract(関心を引き込む):視聴者に語りかけて関心を引く

- Brand(ブランドの認知):ブランドのロゴや商品を訴求して認知させる

- Connect(ストーリーと結びづけ):ストーリーと視聴者の感情を関連づける

- Direct(アクションの提示):視聴後の行動を促進する

AIBAC

AIBACは、動画広告のフレームワークです。専門的なノウハウがなくても高品質な動画広告を制作できるように開発されました。

- Attention(注意喚起):冒頭の2秒で興味を喚起する

- Interest(興味関心):商品の特徴を絞って説明して興味関心を引く

- Benefit(利益):使用して得られる利益を解説する

- Action(行動喚起):具体的な行動を喚起する

効果的な動画に仕上げるシナリオ作りのポイント

効果的な動画に仕上げるシナリオ作りのポイントとして、以下のような点があげられます。

- 動画のターゲットを明確にする

- 視聴者に起こさせる行動をはっきりさせる

- 5W1Hを意識して執筆する

- あまり情報を詰め込みすぎない

ここでは、それぞれのポイントについて詳しく解説します。

動画のターゲットを明確にする

効果的な動画シナリオを作るうえで、最初に行うべきなのが「誰に向けて伝えるのか」を明確にすることです。視聴者の年齢、性別、職業、ライフスタイル、興味関心などを想定することで、伝えるべき内容やトーン、構成が自然と定まります。

ターゲットが明確になれば、視聴者が「自分のための動画だ」と感じやすくなり、最後まで視聴してもらえる可能性が高まります。また、メッセージのズレを防ぐことにもつながり、動画の完成度と説得力を大きく高める要素となります。

視聴者に起こさせる行動をはっきりさせる

動画を通して何を伝えたいのかだけでなく、視聴者に「何をしてほしいのか」を明確にすることも重要です。たとえば、商品を購入してほしいのか、サービスの問い合わせをしてほしいのか、SNSでシェアしてほしいのかなど、動画の目的によって呼びかける行動は異なります。

目的が曖昧なままシナリオを作成すると、視聴者は何をすればよいのか分からず、期待した効果につながりません。行動喚起は明確かつシンプルにすべきです。加えて、できる限りハードルを低く提示することが、成果を引き出すコツです。

5W1Hを意識して執筆する

視聴者に正確な情報を伝えるためには、シナリオの中で「5W1H」を意識することが欠かせません。5W1Hとは「いつ(When)」「どこで(Where)」「誰が(Who)」「何を(What)」「なぜ(Why)」「どのように(How)」という情報の基本要素で、これらを押さえることで、視聴者は内容をより深く理解しやすくなります。

また、説明不足や誤解を避けるためにもおすすめです。ただし、全てを詰め込みすぎると冗長になってしまうため、動画の尺や目的に応じて、必要な情報を選び取って使いわけることが求められます。

あまり情報を詰め込みすぎない

シナリオを書く際に注意すべきなのが、情報を詰め込みすぎないことです。伝えたいことが多いほど、つい内容を盛り込みたくなりますが、情報過多な動画は視聴者にとって負担となり、かえって印象が薄れてしまうリスクがあります。

特にショート動画やSNS向けコンテンツでは、ひとつのメッセージに焦点を絞り、シンプルかつストレートに伝えることが効果的です。必要な情報を整理し、重要なポイントに絞り込むことで、視聴者の記憶に残る、伝わる動画を実現することができます。

なお、動画制作・映像制作会社なら「ムビサク」にお任せください。ムビサクでは、実写動画からアニメーション動画まで豊富な動画制作の実績があります。

無料相談も承っております。ぜひ、お気軽にご連絡ください。

動画制作におけるシナリオのよくあるご質問

動画制作におけるシナリオについてのご質問はかなり多くいただきます。その中から、頻度の高いものへの回答をまとめました。ぜひ参考にしてみてください。

動画のシナリオとは何ですか?

- 動画のシナリオとは、映像や音声で伝える内容を文章で構成した設計図のようなものです。登場人物のセリフや動き、場面の展開などを詳細に記し、制作スタッフや演者が内容を正確に理解し、統一された映像を作るための基盤となります。視聴者にどのような印象や行動を促したいかを意識して構成される点も重要です。

構成とシナリオの違いは何ですか?

- 構成は動画全体の流れや順序をざっくりと設計する「骨組み」のようなもので、主に内容の整理に使われます。一方、シナリオは構成をもとに、具体的なセリフや演出を文章で書き起こした「完成原稿」にあたります。より詳細かつ実制作に直結する内容です。構成は企画段階、シナリオは制作段階で活躍します。

動画のプロットとは何ですか?

- 動画のプロットとは、物語や内容の大まかな流れを時系列に沿ってまとめたもので、シーンごとの出来事や展開を簡潔に記述した設計図です。ストーリーの全体像を把握しやすくするための中間ステップで、シナリオを作る前の整理として活用されます。制作チーム内でイメージ共有する際にも活躍する資料です。

まとめ

動画制作におけるシナリオとは、映像や音声によって伝えたい内容を具体的な流れとして構成した設計図のようなものです。シナリオには、セリフやナレーション、映像の場面転換、登場人物の動き、背景などが記されており、動画全体の方向性を明確にする役割があります。

効果的な動画を制作するためには、シナリオ作りの段階からこだわることが大切です。動画のターゲットを明確にして、視聴者に起こさせる行動や目的をはっきりとさせておきましょう。また、5W1Hを意識しながらもあまり情報を詰め込みすぎないこともポイントです。

なお、動画制作・映像制作会社なら「ムビサク」にお任せください。ムビサクでは、実写動画からアニメーション動画まで豊富な動画制作の実績があります。

無料相談も承っております。ぜひ、お気軽にご連絡ください。

03-5909-3939

03-5909-3939