近年、多くの企業が活用しているのが操作説明・操作マニュアル動画です。実際の画面や作業工程を映像で示すことで、初めて扱う方でも直感的に内容を理解しやすくなり、教育の効率化やお問い合わせの削減にもつながります。

特に製造業では、複雑な操作や専門的な工程を視覚的に共有できることから、現場の生産性向上につながっています。本記事では、操作説明・操作マニュアル動画の概要からメリット・デメリット、製造業の活用事例、具体的な制作手順までわかりやすく解説します。

動画制作・映像制作会社なら「ムビサク」にお任せください。ムビサクでは、マニュアル動画の豊富な制作実績があります。動画制作を検討している方はぜひ一度お問い合わせください。

ムビサクのマニュアル動画の制作について詳しく知りたい方はこちら

- 操作説明・操作マニュアル動画を制作するメリット

- 操作説明・操作マニュアル動画の作り方と流れ

- 操作説明・操作マニュアル動画を活用した製造業の事例

目次

動画制作でこんなお悩みありませんか?

- 動画制作を考えているがどうすればよいかわからない

- 急いで動画を作りたいが方法がわからない

- 高品質な動画を制作したいが自社では難しい…

\ スピーディーに高品質な動画を作るならムビサク /

無料で相談・問い合わせる操作説明・操作マニュアル動画とは?

操作説明・操作マニュアル動画とは、製品やシステムを使う際の手順や注意点を、映像を通してわかりやすく伝えるためのコンテンツです。文字中心の資料では伝わりにくい動きや画面の流れを視覚的に示せるため、初めて扱う方でも理解しやすいという特徴があります。

例えば、装置のボタン操作やソフトウェアの設定方法など、実際の動作をそのまま動画にすることで、読解力に左右されにくい学習環境を整えられます。また、研修や教育の場にも応用しやすく、共通の理解を持つためのツールとして企業内で広く採用されています。

操作マニュアル・取扱説明書・作業手順書の違い

操作マニュアル・取扱説明書・作業手順書は似た言葉ですが、目的や役割には違いがあります。取扱説明書は製品の概要や安全に使うための基本情報を示し、購入直後の利用者が迷わないように整えられた内容が中心です。

一方で操作マニュアルは、日常的な操作方法を詳しく説明する資料で、現場での実務に寄り添った構成となります。さらに作業手順書は、特定の工程を一定の品質で行うために必要な作業順序を示すものです。例えば、製造ラインの手順や点検作業の流れなど、業務の標準化に役立ちます。それぞれの目的を理解することで、場面に合った情報提供がしやすくなります。

操作説明・操作マニュアル動画の効果

操作説明・操作マニュアル動画の効果として、以下のような点があげられます。

- 作業者の理解度の向上

- 操作手順を習得するスピードの向上

- サポート業務の工数の削減

ここでは、それぞれの効果について具体的に解説します。

作業者の理解度の向上

操作説明・操作マニュアル動画は、作業者が内容を視覚的に捉えられるため、理解度の向上につながります。文字だけの資料ではイメージしにくい工程も、実際の手順や動きをそのまま映像化することで、どのように操作すればよいかを自然に把握できます。

例えば、装置のパネル操作や工具の扱い方などを動画で確認することで、細かなニュアンスまで理解しやすくなります。また、同じ内容を繰り返し視聴できるため、個々のペースで学べる点も扱う側の負担を軽減し、結果としてミスの予防や業務の安定化に役立ちます。

操作手順を習得するスピードの向上

操作手順を身につける際、実際の動きを目で確認しながら学べる動画は習得スピードの向上につながります。文章のみでは順序やタイミングを把握しづらい場面も、作業の流れを映像として示すことで理解までの時間を短縮できます。

例えば、複数の工程を連続して行う作業では、動画が全体像をつかみやすくなり、初めて担当する方でも効率的に学べます。また、専門的な知識が必要な工程でも、視覚的な補足があることで、現場での戸惑いを減らし、早い段階でスムーズな作業が期待できるようになります。

サポート業務の工数の削減

操作説明・操作マニュアル動画を用意しておくことで、問い合わせ対応や個別説明にかかるサポート業務の工数を減らすことができます。担当者が口頭で繰り返し説明する必要が減り、利用者は疑問点を動画で自主的に確認できます。

例えば、設定手順やトラブル対応の基本操作を動画としてまとめておけば、現場での対応時間が短縮され、問い合わせ件数の抑制にもつながります。また、新人研修でも同じ内容を共有できるため、説明のばらつきが少なくなり、サポート側の負担が軽くなる点でも効果があります。

操作説明・操作マニュアル動画を制作するメリット

操作説明・操作マニュアル動画を制作するメリットとして、以下のような点があげられます。

- 文字だけではわかりづらい情報を伝えられる

- 初心者にも直感的に操作方法を伝えられる

- 従業員の教育や研修を効率化できる

ここでは、それぞれのメリットについて具体的に解説します。

文字だけではわかりづらい情報を伝えられる

操作説明・操作マニュアル動画は、文字では伝わりにくい動作や手順を視覚的に示せるため、理解しやすくなるメリットがあります。文章だけでは操作の流れや細かなニュアンスがつかみにくい場面でも、映像にすることで動きの速さや位置関係などを自然に把握できます。

例えば、部品の組み合わせ方や画面遷移のタイミングなど、言葉で説明すると長くなりがちな要素も、動画なら短時間で明確に共有できます。結果として、作業者が迷いにくくなり、業務のスタート時点から安定したパフォーマンスを発揮しやすくなります。

初心者にも直感的に操作方法を伝えられる

動画を活用すると、専門知識が少ない初心者でも操作方法を直感的に理解しやすくなります。視覚的な情報は文字よりも入りやすく、初めて触れる機器やソフトでも動きのイメージをつかみやすい点がメリットです。

例えば、操作ボタンの位置や押すタイミング、画面の流れなどを実際の動作とともに示すことで、事前知識の差を埋めながら学習を進められます。また、動画は繰り返し視聴できるため、自分のペースで確認しながら習得でき、理解不足によるミスの予防にもつながります。

従業員の教育や研修を効率化できる

操作説明・操作マニュアル動画は、従業員教育の負担を軽減し、研修全体の効率化に役立ちます。講師が毎回同じ説明を行う必要がなくなり、学ぶ側も均一な内容を受け取れるため、理解度のばらつきが生じにくくなります。

例えば、新人研修で複数人に同時に操作手順を伝える場面でも、動画があれば統一された情報を一度に共有できます。また、必要なときに個々が動画を見返すことで、復習がしやすく、限られた研修時間を効果的に活用できます。結果として、現場へのスムーズな配属や業務の定着にもつながります。

なお、マニュアルを動画化するメリットについては、こちらの記事でも紹介しています。

操作説明・操作マニュアル動画を制作するデメリット

操作説明・操作マニュアル動画を制作するデメリットとして、以下のような点には注意しましょう。

- 制作に時間とコストがかかる

- 仕様変更にあわせて修正が必要になる

- 長尺の動画は視聴者の集中力がそがれやすい

ここでは、それぞれのデメリットについて具体的に解説します。

制作に時間とコストがかかる

操作説明・操作マニュアル動画は、内容の整理から撮影、編集までの工程が必要となるため、ある程度の時間とコストがかかります。特に正確な操作手順を示す動画では、社内調整や素材準備などの事前作業も発生し、文章マニュアルのようにすぐに作成できるわけではありません。

例えば、製品の特徴を細かく見せたい場合や複数シーンを撮影する場合は、工数が増えることでスケジュールにも余裕を持つ必要があります。また、専門性が高い内容では制作会社に依頼するケースも多く、外注費が発生する点も考慮しておく必要があります。

仕様変更にあわせて修正が必要になる

製品やシステムに仕様変更が発生すると、その内容を反映するために動画の修正作業が必要となります。文章の差し替えだけでは済まない場面も多く、新しい手順に合わせて再撮影や再編集を行うことがあります。

例えば、ボタン配置が変わったり操作フローが追加されたりした場合、古い動画をそのまま運用すると誤解を招く可能性があります。このため、変更内容を踏まえたアップデート計画を事前に検討しておくことが重要です。また、修正に伴う工数や費用が発生するため、継続的な運用を意識した制作体制が求められます。

長尺の動画は視聴者の集中力がそがれやすい

操作説明・操作マニュアル動画が長尺になると、視聴者が途中で集中力を保ちにくくなる傾向があります。操作手順をまとめて詰め込みすぎると、内容が頭に入りにくくなり、必要なポイントを見逃す可能性もあります。

例えば、複雑な工程をひと続きの動画にした場合、視聴者がどこで区切ればよいのか判断しづらく、学習効率が下がることがあります。こうした状況を避けるためには、内容を適切な長さで区切ったり、重要部分を強調したりする工夫が欠かせません。わかりやすさを保つためにも、視聴者の視点を意識した構成が必要になります。

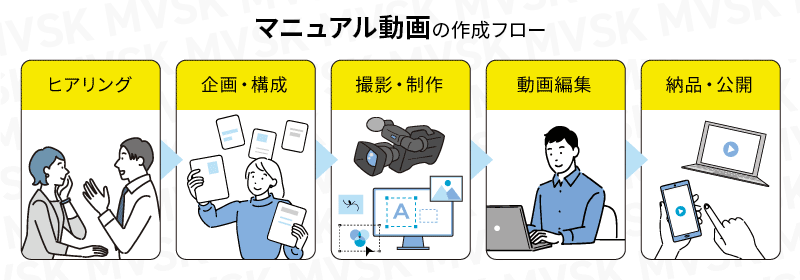

操作説明・操作マニュアル動画の作り方と流れ

操作説明・操作マニュアル動画の作り方は以下の流れで進みます。

- step1:制作会社からヒアリングを受ける

- step2:操作マニュアルの企画や構成を練る

- step3:作業シーンの撮影や図解を制作する

- step4:素材をつなぎ合わせてひとつの動画に編集する

- step5:納品された動画を社内で公開する

ここでは、それぞれの手順について具体的に解説します。

step1:制作会社からヒアリングを受ける

操作説明・操作マニュアル動画の制作は、まず制作会社によるヒアリングから始まります。目的や対象者、見せたい操作手順、伝えたいポイントを共有し、動画の方向性を固めていきます。

例えば、初心者向けに基本操作をまとめたいのか、現場担当者向けに細かな工程を丁寧に説明したいのかによって、必要な映像素材や構成は変わります。ヒアリングでは、使用する機器の特徴や作業の制約、撮影場所の環境なども確認するため、この段階で詳細を伝えておくことで後の工程がスムーズになります。明確な情報整理が、わかりやすい動画制作の土台となります。

step2:操作マニュアルの企画や構成を練る

ヒアリング内容をもとに、動画全体の企画や構成を練り上げます。どの手順をどの順番で紹介するか、画面説明と実作業の映像をどう組み合わせるかなど、視聴者に理解されやすい流れを検討します。

例えば、複数の工程がある作業では、工程ごとに区切って説明したほうが理解しやすいこともあり、動画の長さやテンポにも影響を与えます。また、字幕やナレーションを挿入する位置を調整することで、情報過多にならないよう工夫できます。企画の段階で構成を明確にしておくことで、撮影や編集が効率的に進み、完成後の品質向上にもつながります。

step3:作業シーンの撮影や図解を制作する

企画が固まったら、実際の作業シーンを撮影したり、画面説明に必要な図解を制作したりします。現場での動きをそのまま収録することで、文章では伝わりにくい細かなニュアンスを視覚的に示せるようになります。

例えば、工具の持ち方や操作ボタンの押し方など、説明が難しい部分はアップで撮影することで理解しやすい映像になります。また、画面操作が中心となる場合は、キャプチャ映像を組み合わせて実際の表示内容をわかりやすく見せる工夫も効果的です。必要な素材を過不足なく準備することが、編集段階でのスムーズな進行につながります。

step4:素材をつなぎ合わせてひとつの動画に編集する

撮影した映像や図解、キャプチャ素材を組み合わせ、ひとつの動画として仕上げる工程です。情報を理解しやすくするために、不要なシーンをカットしたり字幕を加えたりしながら、視聴者の視線を導く編集を行います。

例えば、作業工程が複雑な場合は、重要なポイントだけをアップで見せたり、工程の区切りをわかりやすくするためにテロップを挿入したりする方法があります。また、ナレーションを合わせることで、映像だけでは伝わりにくい注意点を補足できます。編集の工夫によって動画の完成度が決まり、最終的な伝わりやすさにも影響します。

step5:納品された動画を社内で公開する

完成した動画は社内の閲覧環境に合わせて公開し、必要な部署やメンバーがいつでも視聴できる状態に整えます。例えば、研修システムにアップロードする方法や、社内ポータルに掲載してアクセスしやすくする方法があります。

公開後は、実際に使う場面を想定して、操作手順が適切に伝わっているか確認し、改善点があれば次回の制作に活かすことも重要です。また、仕様変更があった際にどの部分を更新すべきか判断できるよう、公開後の運用ルールを整えておくとスムーズです。社内共有の仕組みを整えることで、動画の効果が持続的に発揮されます。

なお、マニュアル動画の作り方のコツについては、こちらの記事でも紹介しています。

操作説明・操作マニュアル動画を活用した製造業の事例

操作説明・操作マニュアル動画を活用した製造業の事例として、以下の企業を紹介します。

- 住商グローバル・ロジスティクス株式会社

- シーズシー株式会社

- 三ツ星ベルト株式会社

- 株式会社明治機械製作所

- 蒲田工業株式会社

なお、ここで紹介する動画には、弊社で制作されたものではないものも含まれますが、ぜひ制作の参考にしてください。

住商グローバル・ロジスティクス株式会社

引用:MAXICON(組立・充填・排出)

住商グローバル・ロジスティクス株式会社は、住友商事グループの総合物流企業で、国際複合一貫輸送や国内外物流センターの運営、3PLサービスなどを提供しています。国際輸送から倉庫業務、物流容器レンタルまで幅広い物流機能を担い、国内外のサプライチェーンを支えています。

この動画は、MAXICON(マキシコン)の操作説明動画です。MAXICONは、液体・粉体・野菜などの輸送・保管に使える内袋・折り畳み式コンテナのレンタルサービスです。動画では、組み立て方や充填方法をわかりやすく解説しています。

シーズシー株式会社

引用:2025年版|クリーンルームの正しい清掃方法のご紹介|シーズシー株式会社

シーズシー株式会社は2001年に設立されたクリーンルーム用機器・備品のメーカーです。兵庫県神戸市に本社があります。クリーンブースやエアシャワー、空気清浄ユニット、粘着ローラーやクリーンウェアなどの関連する機器・備品を扱っています。

動画では、クリーンルームの正しい清掃方法を紹介しています。清掃準備から仕上げまでわかりやすく解説している点がポイントです。また、清掃のNG編も用意されているため、比較しながら理解できる点も魅力です。

三ツ星ベルト株式会社

事例:部品紹介を英語翻訳した多言語動画

三ツ星ベルト株式会社では、自動車、産業機械用の伝動ベルトや搬送ベルトを提供するメーカーです。グローバルに事業を展開しており、シンガポール、インドネシア、タイ、中国、インド、ベトナムなどのアジア圏だけでなくアメリカ、ドイツなどの北米、欧州にも営業拠点や生産拠点を有し、幅広い国と地域、多用途にベルトを生産・販売しています。

この動画は、英語サイトに掲載する二輪車用ベルトの紹介動画です。BGMを加えて視聴維持率の向上を狙った点がポイントです。YouTubeやSNSを経由してモバイル上でも視聴される可能性があるため、視覚的にわかりやすいだけではなく、聴覚的にも魅力的な動画に仕上げました。

株式会社明治機械製作所

引用:【製品説明】エアコンプレッサ用 防塵フィルタ DDL-840

株式会社明治機械製作所は、大阪府大阪市に本社を置く1924年創業の機械メーカーで、空気圧縮機や塗装機器の開発・製造を中心に事業を展開しています。コンプレッサーやスプレーガンなどを提供し、製造業・自動車・建築など幅広い産業の生産現場を支える技術を持つ企業です。

動画では、コンプレッサーの吸込口に接続し粉塵をシャットアウトできる、防塵フィルタの使い方を説明しています。取り付け方法のシーンでは、注意点を目立たせている点がポイントです。また、定期メンテナンスのやり方も紹介しているため、購入後に見返しやすい内容になっています。

蒲田工業株式会社

引用:クリーンルームの四原則の基本解説(前編)

蒲田工業株式会社は1921年創業の老舗企業で、クリーンルームやクリーンブースの設計・製作・施工を主軸としています。また、工業用ゴム・樹脂製品の加工販売、搬送ベルトや省力機器の設計・据付、気密検査用カプラーの開発なども手掛ける総合設備・エンジニアリング企業です。そのため、製造現場のニーズに応じ幅広く対応しています。

この動画は、クリーンルームのポイントについてまとめて紹介しています。クリーンルームの四原則の内容を紹介することで、安全に利用ができるように啓発されています。プレゼンのスライド資料と実写を組み合わせることで、最後まで飽きのこない動画になっています。

なお、マニュアル動画の成功事例については、こちらの記事も参考にしてください。

操作説明・操作マニュアル動画を制作する際のコツと注意点

操作説明・操作マニュアル動画を制作する際のコツと注意点として、以下のような点があげられます。

- 初心者目線でつまずきやすいポイントを解消する

- 字幕やナレーションで理解しやすくする

- 更新を見越して編集しやすく小分けにパート分けする

ここでは、それぞれのコツや注意点について具体的に解説します。

初心者目線でつまずきやすいポイントを解消する

操作説明・操作マニュアル動画を制作する際には、初心者がどこで迷いやすいかを意識しながら内容を組み立てることが大切です。日頃から作業に慣れている担当者にとっては当たり前の工程も、初めて扱う方にとっては理解しづらい場面があります。

例えば、ボタンを押す順番や動作のタイミングが少し違うだけで次のステップに進めないケースがあり、ポイントを映像で示すことで迷いを減らせます。また、「ここで間違えやすい」といった注意点を自然に盛り込むことで、視聴者の不安を和らげ、安心して手順を学べる動画になります。

字幕やナレーションで理解しやすくする

映像だけでは伝わりきらない情報を補うために、字幕やナレーションを効果的に活用することが重要です。映像の動きと文字情報が組み合わさることで、視聴者が手順の意図や注意点をつかみやすくなります。

例えば、装置の設定値や操作のポイントを字幕として示すことで、音声を再生できない環境でも内容を理解できます。また、ナレーションを加えることで、映像では説明が難しい背景情報や補足事項を自然に伝えられます。視聴環境の違いに対応しながら、視聴者が理解しやすい構成を作ることが動画の質を高めるコツです。

更新を見越して編集しやすく小分けにパート分けする

操作説明・操作マニュアル動画は、後から発生する仕様変更に対応しやすいよう、編集しやすい構成にしておくことが望まれます。ひとつの長い動画にすべてを詰め込むと、修正したい箇所が見つかった際に全体を撮り直す手間が生じることがあります。

例えば、設定画面の一部だけ変更された場合、該当部分を独立したパートとして編集しておけば、差し替え作業がスムーズに行なえます。工程ごとに区切ることで視聴者にとっても理解しやすくなり、必要な場面だけを確認できる利便性も生まれます。運用面を意識した構成で、長期的な管理をしやすくなるでしょう。

なお、動画制作・映像制作会社なら「ムビサク」にお任せください。ムビサクでは、操作説明・操作マニュアル動画の豊富な実績がございます。

無料相談も承っております。ぜひ一度ご連絡ください。

操作説明・操作マニュアル動画のよくあるご質問

操作説明・操作マニュアル動画についてのご質問はかなり多くいただきます。その中から、頻度の高いものへの回答をまとめました。ぜひ参考にしてみてください。

操作マニュアルとは何ですか?

- 操作マニュアルとは、製品やシステムを正しく扱うために必要な操作手順や注意点をまとめた説明資料です。ボタン操作、設定方法、安全に使うためのポイントなどを文章や図で整理し、利用者が迷わず作業できるようにしています。業務の品質を一定に保つ目的もあり、新人教育やトラブル防止にも活用されます。

操作説明・操作マニュアル動画を作る目的は何ですか?

- 操作説明・操作マニュアル動画を作る目的は、操作の流れや細かな動作を視覚的に示し、誰でも理解しやすい形で共有することです。文章では伝わりにくい手順を映像で補うことで、習得にかかる時間を短縮し、研修効率の向上や問い合わせ対応の減少につながります。また、現場の作業品質を均一化する効果もあります。

操作説明・操作マニュアル動画の作り方のコツは何ですか?

- 操作説明・操作マニュアル動画を作るコツは、初心者目線で内容を組み立て、迷いやすい箇所を丁寧に示すことです。例えば、重要操作はアップで撮影したり、字幕やナレーションで補足したりすることで理解しやすくなります。さらに、仕様変更に対応できるよう工程ごとにパート分けしておくと、更新作業がスムーズになります。

まとめ

操作説明・操作マニュアル動画は、複雑な操作や工程をわかりやすく伝える手段として、多くの企業で活用が進んでいます。映像によって動きや操作の流れを直感的に示せるため、初心者でも学習しやすく、研修や業務引き継ぎの効率化にもつながります。一方で、制作コストや仕様変更時の更新といった課題もあるため、運用を見越した構成づくりが欠かせません。目的に合った動画を整備することで、業務全体の質を高めることが期待できます。

なお、動画制作・映像制作会社なら「ムビサク」にお任せください。ムビサクでは、操作説明・操作マニュアル動画の豊富な実績がございます。

無料相談も承っております。ぜひ一度ご連絡ください。

03-5909-3939

03-5909-3939