アニメーション動画は、商品やブランドの紹介、会社の概要説明など、さまざまな場面で使われています。キャラクターやイラストを使ったアニメーションは、誰にでもわかりやすく、見ている人を引きつける魅力があります。

本記事ではアニメーション動画を制作したい方に向けて、作り方を5ステップで解説します。アニメーション動画の種類やメリット、イラストを動かす作り方のコツやポイントも紹介するのでぜひ参考にしてください。

動画制作・映像制作会社なら「ムビサク」にお任せください。ムビサクでは、アニメーション動画の豊富な制作実績があります。動画制作を検討している方はぜひ一度お問い合わせください。

ムビサクのアニメーション動画の制作について詳しく知りたい方はこちら

- アニメーション動画を作る5つのステップ

- アニメーション動画のメリット

- アニメーション動画の種類

目次

動画制作でこんなお悩みありませんか?

- 動画制作を考えているがどうすればよいかわからない

- 急いで動画を作りたいが方法がわからない

- 高品質な動画を制作したいが自社では難しい…

\ スピーディーに高品質な動画を作るならムビサク /

無料で相談・問い合わせるアニメーション動画を作る5つのステップ

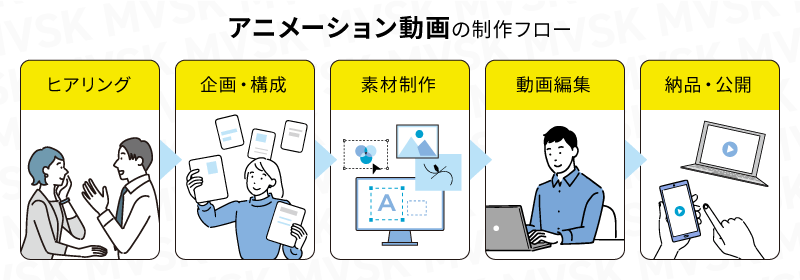

アニメーション動画は編集ツールがあれば個人でも制作できます。ここでは、アニメーション動画を作る以下の5ステップを紹介します。

- step1:打ち合わせでアニメーションのイメージを固める

- step2:作品のおおよその流れを絵や文字(絵コンテ)で作成する

- step3:動かしたいイラスト素材を制作する

- step4:ツールを使って動画編集をする

- step5:アニメーション動画を公開する

以下の動画は、実際にムビサクで制作されたアニメーション動画です。実写動画やアニメーション動画などの素材をまとめたダイジェスト版として、シンプルなキャラクターアニメーションに仕上げています。

事例:ムビサクのアニメーション動画(制作実績ダイジェスト動画)

ここでは、上記のアニメーション動画がどのように制作されていくのかを手順ごとに詳しく解説していきます。

step1:打ち合わせでアニメーションのイメージを固める

まずは、アニメーション動画の制作メンバーで打ち合わせを行い、作品のテーマやイメージなどの大まかな流れを決めます。作品を通して「何を伝えたいのか」を明確にすることが大切です。

また「誰を対象にした作品か」「作品を見た人にどうなってほしいか」などもこの段階で考えます。作品の目的をはっきりさせることで、一貫性のあるアニメーションになります。そして作品の目的が決まったら、アニメーションの詳細を決めていきましょう。

アニメーションの詳細を考える際は、以下の項目を参考にしてみてください。

- 登場するキャラクター

- アイテムのデザイン

- 作品の長さ

- 大まかな作品の流れ

アニメーション動画の基盤となる工程なので、丁寧に行いましょう。

step2:作品のおおよその流れを絵や文字(絵コンテ)で作成する

絵コンテとはストーリーの大まかな詳細を絵で表したものです。構成で考えた作品の流れをアニメーション動画の形に近づける作業となります。

絵コンテに必要な項目は以下の通りです。

- シーンごとの構図

- キャラクターの動き方やカメラワーク

- セリフ

- 効果音

- カットの秒数

- シーン番号・カット番号

絵コンテはイラストだけで表現する必要はなく、文字を書き込むこともできます。絵コンテの段階で細かい説明やポイントをしっかりと書き込んでおきましょう。そうすることでスムーズに素材の制作や動画編集を行えます。

step3:動かしたいイラスト素材を制作する

企画や構成、絵コンテが固まったら、動かしたいイラスト素材を用意します。キャラクターをデザイナーやクリエイターが自作するアニメーション動画も多くありますが、素材サイトで取得や購入することもあります。

動画編集のあとからキャラクターのテイストや世界観を変更するのは大変です。そのため、素材の選定やイラストの制作段階でチームやクライアントとすり合わせながら進めていくことがおすすめです。

step4:ツールを使って動画編集をする

動画編集は「編集ソフト」を使い、素材を組み合わせてひとつの作品に仕上げる作業です。

動画編集のおおまかな流れは以下の通りです。

- テンプレートを選択する

- それぞれの素材の長さや順番を調整する

- キャラクターやイラストに動きをつける

- ナレーションやテキストなどを追加する

- 動画を書き出してファイル化する

編集ソフトにテンプレートがない場合は、素材を読み込むことからスタートします。キャラクターの動きを加えることで、深みのあるアニメーション動画になるでしょう。

step5:アニメーション動画を公開する

一通り素材の編集を終えたら、最後に動画の書き出しを行います。動画の書き出しとは、形式やファイルサイズがバラバラだった動画やオーディオをひとつのファイルにまとめる作業です。動画が長いほど書き出しに時間がかかり、デバイスへの負荷も大きくなるので注意しましょう。

制作された動画は、YouTubeやSNSなどで公開され、目的や用途にあわせて活用されます。

キャラクターに動きを加える12の表現方法(12の基本原則)

アニメーション動画を作るのにキャラクターに動きを加える12の表現方法(12の基本原則)を以下の表にまとめました。

| 表現方法 | 内容 |

|---|---|

| スクウォッシュ&ストレッチ | 物体の形状を伸縮させて勢いや柔らかさを表現する方法 |

| アンティシペイション | 目的の動きに必要な予備動作をつける方法 |

| ステージング | 目立たせたいものへ注目させる構図や演出の方法 |

| ストレートアヘッド&ポーズ・トゥ・ポーズ | 自由な動きと計算された演出のバランスをとる方法 |

| フォロースルー&オーバーラッピングアクション | 動きに残像感や余韻を生む方法 |

| スローイン&スローアウト | 動作の始まりと終わりに緩急をつける方法 |

| アーク(弧運動) | 弧を描くことで自然な表現を生み出す方法 |

| セカンダリーアクション | メインとは別に補助となる小さな動作を加える方法 |

| タイミング | 動作の速さや間の取り方を調整する方法 |

| エクザジェレーション(誇張) | キャラクターの動作や表情を大げさにする方法 |

| ソリッド・ドローイング | 立体感や重心のバランスを意識して描く方法 |

| アピール | キャラクターのデザインや動きを魅力的にする方法 |

1:スクウォッシュ&ストレッチ

参考:スクウォッシュ&ストレッチ(物体の形状を伸縮させて勢いや柔らかさを表現する方法)

スクウォッシュ&ストレッチは、アニメーションにおいて最も基本的でありながら、非常に効果的な技法です。物体やキャラクターの形を変形させることで、動きの勢いや柔らかさを強調し、リアリティを生み出します。

例えば、ボールが地面に落ちた瞬間につぶれ(スクウォッシュ)、跳ね上がる際に伸びる(ストレッチ)ことで、その弾力やエネルギーが視覚的に伝わります。ただし、形状を変えても体積を維持することが重要です。この技法を活用することで、キャラクターの表情や動きを豊かにし、より生き生きとした印象を与えることができます。

2:アンティシペイション

参考:アンティシペイション(目的の動きに必要な予備動作をつける方法)

アンティシペイションは、動作の前に小さな予備動作を加えることで、次に起こるアクションをより分かりやすくする技法です。例えば、高くジャンプするキャラクターが、まず膝を曲げて力を溜めることで、これから跳躍することを観客に予測させます。予備動作があることで、動きが唐突にならず、自然な流れを作り出せます。

また、コミカルな表現では、極端に長いアンティシペイションを加えることで、動きの意外性や面白さを強調することもできます。この技法を適切に用いることで、キャラクターの動きに説得力とリズムを生み出せます。

3:ステージング

参考:ステージング(目立たせたいものへ注目させる構図や演出の方法)

ステージングは、シーンの構図やキャラクターの配置を工夫し、視聴者がひと目で重要な動作や感情を理解できるようにする技法です。例えば、キャラクターの表情を強調したい場合は、背景をシンプルにし、ライティングを工夫することで視線を誘導します。

また、動作が伝わりやすいように、キャラクターのポーズを誇張したり、他の要素を極力排除したりすることも効果的です。視線の流れを意識しながらシーンを設計することで、視聴者に意図を明確に伝え、ストーリーの没入感を高めることができます。

4:ストレートアヘッド&ポーズ・トゥ・ポーズ

参考:ストレートアヘッド&ポーズ・トゥ・ポーズ(自由な動きと計算された演出のバランスをとる方法)

ストレートアヘッドとポーズ・トゥ・ポーズは、アニメーション動画の制作手法としてそれぞれ異なる特性を持っています。ストレートアヘッドは、最初のフレームから順番に描き進める方法で、動きに即興的な自然さや流動性を与えることができます。

一方、ポーズ・トゥ・ポーズは、主要なポーズを先に決め、それを基に中間の動きを作成する方法で、動きを計画的に制御しやすい点が特徴です。これらの手法を適切に組み合わせることで、自由な動きと計算された演出のバランスを取ることができ、表現の幅が広がります。

5:フォロースルー&オーバーラッピングアクション

参考:フォロースルー&オーバーラッピングアクション(動きに残像感や余韻を生む方法)

フォロースルー&オーバーラッピングアクションは、キャラクターの髪や服、しっぽなどがメインの動作とは異なるタイミングで動くことで、よりリアルで自然な動きを作り出す技法です。

例えば、キャラクターが走り終わった後に髪が遅れて揺れたり、服がしばらく波打ったりすることで、動きに残像感や余韻が生まれます。この技法を使うことで、単調な動きを避け、より臨場感のあるアニメーションを実現できます。適切なフォロースルーを加えることで、キャラクターの動作に重さや質感を持たせることが可能になります。

6:スローイン&スローアウト

参考:スローイン&スローアウト(動作の始まりと終わりに緩急をつける方法)

スローイン&スローアウトは、動きの開始時と終了時に緩急をつけることで、自然で滑らかなアニメーションを作り出す技法です。例えば、ボールが転がり始めるときや止まる瞬間には、徐々にスピードが変化します。実際の世界では、突然速くなったり、急に止まったりすることは少なく、多くの動作には加速と減速が伴います。

現実でいう「慣性の法則」です。この法則を適用することで、より現実的な動きを表現することができます。また、キャラクターの表情の変化や、物体の落下などにも応用でき、視覚的なリアリティを向上させるのに役立ちます。

7:アーク(弧運動)

参考:アーク(弧を描くことで自然な表現を生み出す方法)

アーク(弧運動)は、キャラクターの動きを直線的ではなく曲線的にすることで、より自然な動きを表現する技法です。人や動物の関節の動きは、基本的に弧を描くように動作するため、この原則を意識することでリアリティが増します。

例えば、腕を振るときや、頭を回すときの軌道は直線ではなく弧を描くのが自然です。もしキャラクターの動きが直線的すぎると、不自然で機械的な印象を与えてしまうため、適度な弧を取り入れることが重要です。この技法を活用することで、動きに滑らかさと流動性を加えることができます。

8:セカンダリーアクション

参考:セカンダリーアクション(メインとは別に補助となる小さな動作を加える方法)

セカンダリーアクションは、主要な動きに対して補助的な動作を加えることで、キャラクターの感情や個性をより豊かにする技法です。例えば、キャラクターが歩くときに腕を振る動作や、怒りながら拳を強く握る動きがあてはまります。

補助的な動きがあることで、感情が強調され、よりリアルで魅力的なアニメーションになります。ただし、メインの動作の邪魔にならないように調整することが大切です。適切なセカンダリーアクションを加えることで、キャラクターの表現が豊かになり、より生き生きとした印象を与えることができます。

9:タイミング

参考:タイミング(動作の速さや間の取り方を調整する方法)

タイミングは、アニメーションにおいて動作の速さや間の取り方を調整することで、キャラクターの感情や物体の重さを表現するために欠かせない技法です。例えば、重たい物体を持ち上げる場合は、動作をゆっくりにすることで、その重量感を伝えることができます。

また、キャラクターが驚いたときに一瞬止まった後、素早く飛び跳ねると、驚きの度合いがより強調されます。タイミングを適切に調整することで、動作のリアリティだけでなく、コメディ的な表現や感情表現の効果を高めることも可能です。

10:エクザジェレーション(誇張)

参考:エクザジェレーション(キャラクターの動作や表情を大げさにする方法)

エクザジェレーション(誇張)は、キャラクターの動作や表情を通常よりも大げさにすることで、視覚的なインパクトを強め、感情を分かりやすく伝える技法です。例えば、驚いたキャラクターの目を大きく見開いたり、怒りの表現として顔を真っ赤に膨らませたりすることで、観客の印象に残る演技が可能になります。

現実にはありえないほどの誇張でも、アニメーションの中では自然に感じられ、表現の幅が広がります。この技法を効果的に活用することで、キャラクターの魅力を最大限に引き出すことができます。

11:ソリッド・ドローイング

参考:ソリッド・ドローイング(立体感や重心のバランスを意識して描く方法)

ソリッド・ドローイングは、キャラクターの立体感や重心を意識し、安定したバランスのある絵を描くことで、動きに説得力を持たせる技法です。例えば、キャラクターが地面にしっかりと立っているように見せるには、重心が適切に配置されている必要があります。

また、キャラクターの体の奥行きやパースを意識して描くことで、平面的にならず、よりリアルな動きを生み出すことができます。この技法を活用することで、キャラクターがしっかりとした存在感を持ち、画面上でより自然に動くようになります。

12:アピール

参考:アピール(キャラクターのデザインや動きを魅力的にする方法)

アピールは、キャラクターのデザインや動きを工夫することで、観客の目を引き、魅力的な存在にするための技法です。例えば、シルエットがはっきりしているキャラクターは、一目で特徴が伝わりやすく、印象に残ります。

また、動作に独自のクセを加えることで、キャラクターの個性を強調することもできます。ディズニーやピクサーのアニメーションに登場するキャラクターは、このアピールの原則を活かし、誰もが親しみやすいデザインになっています。視覚的にも動きの面でも魅力を高めることで、より感情移入しやすいキャラクターを生み出すことができます。

アニメーション動画を作る際に必要な事前準備

アニメーション動画を作る際に必要な事前準備として、以下の点を意識しましょう。

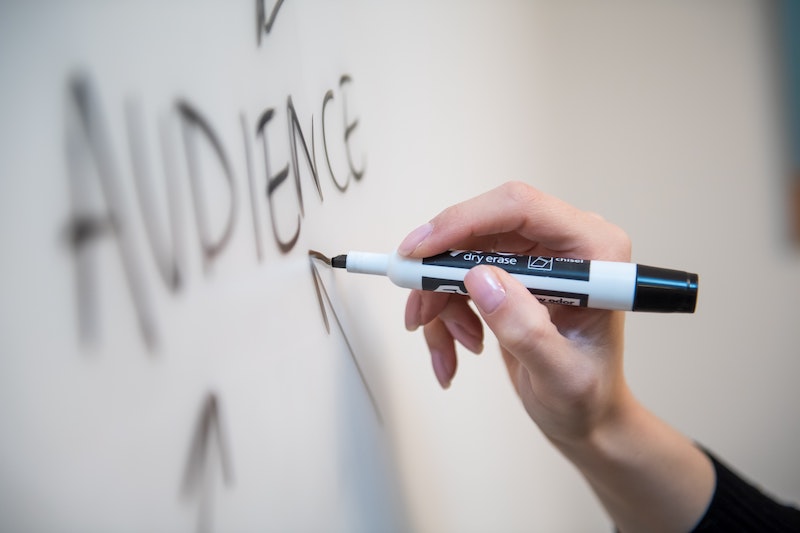

- 動画を制作する目的やターゲットを整理しておく

- 動画にかけられる予算を決めておく

- 配信日や納期とスケジュールを固めておく

ここでは、それぞれの事前準備を詳しく解説します。

動画を制作する目的やターゲットを整理しておく

アニメーション動画を制作する前には、まず「なぜその動画を作るのか」という目的と、「誰に見てもらいたいのか」というターゲットを明確にする必要があります。目的が曖昧なまま制作に入ると、内容や表現がぶれてしまい、期待していた効果が得られないことがあります。

例えば、商品紹介を目的とするのか、企業のブランディングを意図するのかによって、構成や演出の方向性も異なります。また、ターゲットが若年層かビジネスパーソンかによって、トーンやテンポ、キャラクターのテイストの選び方も変わってきます。こうした点をあらかじめ整理しておくことで、企画や絵コンテ制作の段階から一貫性を持った動画に仕上げることができます。

動画にかけられる予算を決めておく

アニメーション動画の制作にあたっては、初期の段階で予算の上限や範囲を決めておくことが大切です。予算の目安がないまま進めてしまうと、途中で制作内容に制限がかかり、納得のいかない品質で妥協することになりかねません。

例えば、キャラクターの作画を細かくするかどうか、ナレーションや音楽のクオリティをどのレベルにするかなども、予算に左右される要素のひとつです。加えて、制作会社に依頼する場合は、見積もりや制作内容とのバランスを検討する必要があります。事前に使える費用を把握しておけば、優先順位をつけて、目的に合った最適な形で動画を完成させることができます。

配信日や納期とスケジュールを固めておく

スムーズなアニメーション動画制作には、配信日や納品日といったスケジュールの確認と調整が欠かせません。特に複数の関係者が関わる場合や、イベントやキャンペーンに合わせて公開する場合には、工程ごとの締切を明確にしておくことが重要です。

例えば、動画を展示会で使う場合は、それまでに校了や修正作業を終えておかなければなりません。また、シナリオや絵コンテの確認に時間がかかることもあるため、余裕を持ったスケジュール管理が求められます。予定が曖昧なままだと、想定外の遅れや品質の低下につながる可能性もあるため、事前に納期と制作フローを固めておくことが大切です。

アニメーション動画を作るのに必要な道具とツール

アニメーション動画を作るのに必要な道具とツールとして、以下のようなものがあります。

- パソコン(PC)

- スマホ

- 編集ソフト・編集アプリ

- ペンタブ・液タブ

- HDD・SSD

- スケッチブック

ここでは、それぞれの使い方や選び方について具体的に解説します。

パソコン(PC)

アニメーション動画を制作する際に中心となるのがパソコンです。処理速度やメモリ容量が不足していると、ソフトの動作が重くなったり、動画の書き出しに時間がかかったりするため、ある程度のスペックを備えた機種を選ぶことが望ましいです。

例えば、Adobe After EffectsやBlenderなどのソフトを使用する場合、グラフィック性能も影響するため、専用のGPUを搭載したモデルが快適です。作業の安定性を重視するならデスクトップ、持ち運びを優先するならノート型といったように、使用環境に応じて選択肢を検討することも大切です。制作の基盤となるパソコンは、動画の品質や作業効率を左右する土台ともいえます。

スマホ

スマホは、手軽にアニメーション動画の撮影や簡単な編集ができる点がメリットです。パソコンほどの処理性能はないものの、最近のスマホはカメラ性能も向上しており、SNS向けの短尺動画や手書き風(スケッチ風)のアニメ表現などには十分対応できます。

例えば、TikTokやInstagramにアップする動画であれば、スマホで撮影から編集まで完結することも可能です。また、タッチ操作で直感的に編集できる点も魅力で、移動中やすき間時間の作業にも向いています。ただし、長時間の作業や複雑な演出には限界があるため、用途に応じてスマホとパソコンを使い分けると効果的です。

編集ソフト・編集アプリ

アニメーション動画を制作するには、編集ソフトや編集アプリの存在が欠かせません。編集ツールを使うことで、カットのつなぎ合わせ、テロップの挿入、音楽の調整などが可能になり、より完成度の高い動画に仕上げることができます。

例えば、Adobe After Effectsは細かなアニメーション演出に強く、Adobe Premiere Proはカット編集や音声調整に適しています。一方で、最近はAIを搭載したスマホ向けのアプリも増えており、初心者でも気軽に扱えるのがメリットです。動画の用途や制作スキルに応じて、ソフトとアプリを選ぶことで、効率的に作品を仕上げることができるようになります。

ペンタブ・液タブ

手描きアニメーションやキャラクターの作画を行う場合、ペンタブレットや液晶タブレットは制作に欠かせない道具です。マウスでは表現しづらい細かな線や動きを、ペンを使って直感的に描くことができるため、描画作業の効率が高まります。

例えば、キャラクターの動きをつけるとき、液タブを使えば描いた絵をその場で確認しながら修正できるので、作業に没頭しやすくなります。ペンタブは価格も手頃なモデルが多く、初心者がデジタル作画を始める際にもおすすめです。用途やスタイルに合わせて選ぶと、制作環境がより自分らしく整っていきます。

HDD・SSD

動画制作は多くの素材やデータを扱うため、保存先としてHDDやSSDの活用が重要になります。特にアニメーションは画像や音声、編集ファイルなど容量の大きいデータが増えやすいため、十分なストレージを確保しておくと安心です。

例えば、制作中に素材を分類して保存しておけば、修正や差し替えの際にもスムーズに対応できます。また、SSDは読み書き速度が速く、プレビューやレンダリング時間の短縮にも効果があります。長期保存を目的とするならHDD、作業効率を重視するならSSDというように、目的に応じて使い分けることで、安定した制作環境を保つことができます。

スケッチブック

アニメーション動画のアイデア出しや構図のラフを描く場面では、スケッチブックが役立ちます。紙に自由に描けることで、頭の中にあるイメージを素早く形にすることができ、企画段階での思考整理にもつながります。

例えば、キャラクターの表情パターンやシーンごとの構図を何パターンか描いて比較することで、動画全体の流れや演出の方向性を掴みやすくなります。デジタル環境に移行する前の段階として、手描きによる試行錯誤は表現の幅を広げることにもつながります。そのため、あくまでアナログなツールながら、創作の起点となる重要な役割を果たしてくれる存在です。

パソコンとスマホでの編集の違いとは?

デバイスによってアニメーション動画の作り方や編集に違いはあるのでしょうか。ここでは、パソコンとスマホの編集の違いについてみていきます。

パソコンでアニメーション動画を編集する場合

パソコンは細かい動画編集もできるため、よりクオリティの高い動画を作れる点が特徴です。たとえばテロップを入れる際にスマホだと画面が小さく、指での操作となるため細かな調節が難しくなります。

パソコンであれば画面も大きくマウスを使って作業できるので、ピンポイントで位置の調節が可能です。またスマホより容量が多いため、長時間の動画も編集できます。

一方、デメリットとしては「作業できる環境が限られる」点が挙げられます。パソコンはWi-Fiがないと利用できないため、移動中などの隙間時間に作業したい人には向いていません。パソコンは「本格的な動画を作りたい人」や「容量を気にせず動画を作りたい人」におすすめです。

スマホでアニメーション動画を編集する場合

スマホでの動画編集はどこでも作業が可能で、気軽にはじめられる点がメリットです。スマホ用の無料アプリも数多くあるため、簡単な編集であれば初期費用なしで編集できます。

一方、スマホ編集のデメリットは、長い動画の編集ができない点です。動画編集は容量が必要なため、パソコンより容量の少ないスマホは長い動画の編集に向いていません。同様にスマホでの編集が難しい場合は、iPadなどのタブレットの導入を検討してみることもおすすめです。

またスマホでの編集は、テンプレートに当てはめる場合が多く「キャラクターに動きをつける」といった細かなニュアンスを表現できない場合があります。スマホでの編集は「手軽に動画を作りたい人」や「短い動画を作る人」におすすめです。

動画編集にかかる時間については、こちらの記事を参考にしてください。

効果的なアニメーション動画を制作するコツとポイント

効果的なアニメーション動画を制作するコツとポイントとして以下のような点があげられます。

- 動かしたいイラストのイメージを固めておく

- 中割リを意識して動きを組み立てる

- イラストの動きをBGMのタイミングに合わせる

- テロップの文字数や位置にこだわる

- 色彩設計で世界観を表現する

ここでは、それぞれのコツやポイントを具体的に紹介します。

動かしたいイラストのイメージを固めておく

アニメーション動画を作る際は、まず「どんなイラストをどのように動かしたいのか?」というイメージを明確にしておくことが大切です。例えば、キャラクターが笑顔で手を振るシーンを作りたい場合、顔の表情や腕の角度、視線の方向など細部までイラストで表現しておくと、後のアニメーション化の作業がスムーズになります。

イメージが曖昧なままだと、実際に動きをつける段階で手戻りや修正が発生しやすくなり、完成までに余計な時間がかかってしまいます。そのため、動かす範囲や目的を事前に整理しておくことで、より自然で伝わりやすい映像表現が可能になります。

中割リを意識して動きを組み立てる

アニメーション動画では「中割り」と呼ばれる、主要なポーズ同士の間をつなぐ中間の動きを意識して構成を考えることが重要です。例えば、キャラクターがジャンプして着地する動きを表現する場合、跳び上がる瞬間と地面に降りる瞬間という大きなポーズだけでなく、途中で空中に浮いているポーズなど、間のコマを意識しておきましょう。

中割りの動きがあることで映像はより滑らかで自然になります。そのため、中割りをどう挟むかを最初の段階から考えておくと、全体のテンポやリズムを意識した構成に仕上がりやすくなり、視聴者に違和感を与えにくい映像に仕上げることができます。

イラストの動きをBGMのタイミングに合わせる

アニメーション動画をより印象的にするためには、BGMのリズムや展開に合わせてイラストの動きを調整することが効果的です。例えば、音楽のビート音に合わせてキャラクターがジャンプしたり、サビに入る瞬間に画面が切り替わったりするような演出を加えてみましょう。映像と音の一体感が生まれ、視聴者の感情に訴えやすくなります。

一方で、音と動きがずれてしまうとテンポが不自然になり、意図が伝わりにくくなることもあります。そのため、BGMのタイムラインに沿って場面ごとの動きや変化を考えることで、動画全体にまとまりが生まれ、見る人の印象に残りやすい仕上がりになるでしょう。

テロップの文字数や位置にこだわる

アニメーション動画では、編集でテロップをつけることで視聴者が理解しやすくなります。ただし、文字数が多すぎると読みにくく、少なすぎると情報が不足してしまうため注意しましょう。

例えば、3〜5秒で読み切れる程度の短い文章を意識し、内容を端的に伝えることが効果的です。また、文字の位置も注目ポイントで、被写体や動きと重ならないように配置することで、画面全体のバランスが保たれます。さらに、視線の流れを意識して配置を調整することで、自然に情報を伝えることができます。

色彩設計で世界観を表現する

アニメーション動画では、色彩の選び方が作品の印象やメッセージを左右します。。例えば、暖色系を使えば親しみやすさや活気を演出でき、寒色系を中心にすれば落ち着きや信頼感を表現できます。

ブランドカラーを軸に全体のトーンを統一することで、視聴者に強い印象を残すことも可能です。さらに、背景やキャラクター、テキストのコントラストを意識すれば、見やすさとデザイン性を両立できます。そのため、色彩設計は単なる装飾ではなく、世界観を伝える大切な要素のひとつといえるでしょう。

なお、動画制作・映像制作会社なら「ムビサク」にお任せください。ムビサクでは、アニメーション動画の豊富な制作実績があります。

無料相談も承っておりますので、ぜひ一度ご連絡ください。

アニメーション動画のメリットとは?

アニメーション動画にはどのようなメリットがあるのでしょうか。ここでは、以下3つのアニメーション動画のメリットを解説します。

- 制作コストを抑えられる

- 簡単に再編集できる

- 文字コンテンツより理解しやすい

制作コストを抑えられる

アニメーション動画は、実在する景色や人物を使って撮影する「実写動画」より低コストで制作できます。アニメーション動画は、パソコンまたはスマホと編集ソフトがあれば制作可能です。人件費やその他の費用を抑えられて撮影の手間もないため、動画完成までにかかる時間も短縮できます。

一方、実写動画はフォトグラファーやモデル、スタジオや撮影機材などが必要なため制作費用がかさんでしまいます。アニメーション動画はできるだけコストを抑えて、短期間で動画を作りたい人におすすめです。

アニメーション動画にかかる費用相場については、こちらの記事を参考にしてください。

簡単に再編集できる

アニメーション動画は背景やキャラクターを簡単に差し替えられる点がメリットです。シーンのカットや、セリフの削除または追加も可能です。たとえば期間限定商品の紹介動画で、期間が過ぎた商品のシーンを差し替えて使い回しできます。

実写動画は撮り直しが必要となり、スタジオのレンタルやモデルとの日程調節など、再編集にも金銭的かつ時間的コストがかかります。アニメーション動画のように簡単に再編集ができると、頻繁に新しい情報をアップデート可能です。

文字コンテンツより理解しやすい

アニメーション動画は視覚的な情報が加わることで、文字だけの説明より記憶に残りやすくなります。文章は自分で想像して理解するプロセスが必要ですが、動画は視覚化することで直感的に理解できます。数十枚の資料を読むのと10分の動画を見るのでは、読み手の労力も変わってくるでしょう。

アメリカのJames L. McQuivey博士の研究によると「1分間の動画から180万語の情報を得られる」と示されており、文字にすると約3,600ページに相当する情報量です。文字だけでは長くなってしまう説明文も、動画ならコンパクトに伝えられます。さらに動画にアニメーションの動きを加えると「イラストで人の興味を引ける」「アニメ感覚で気軽に見られる」というメリットもあります。

参考:アメリカのJames L. McQuivey博士の研究

アニメーション動画の種類

アニメーション動画にはどのような種類があるのでしょうか。ここでは、以下の主な5つの種類を紹介します。

- キャラクターアニメーション

- ホワイトボードアニメーション

- モーショングラフィックス

- タイポグラフィアニメーション

- インフォグラフィックアニメーション

キャラクターアニメーション

キャラクターアニメーションはキャラクターに動きをつけたアニメーションです。キャラクターには視聴者に親近感を与え、感情移入を促す役割があり、伝えたいメッセージを共感してもらいやすくなります。

また企業のイメージキャラクターを起用することも可能で、ブランドの宣伝にも効果的です。キャラクターアニメーションは印象に残りやすく、企業の認知度アップにつながります。

その他のアニメーションの種類については、こちらの記事を参考にしてください。

ホワイトボードアニメーション

ホワイトボードアニメーションは、真っ白な背景に人が手で文字やイラストなどを書いていく動画です。音声や文字の説明と同時にイラストや図を使うため、わかりやすく流れを説明できます。

またやわらかいイラストを使うことによって、難しい内容でも抵抗感を減らせます。よりわかりやすくするためにはナレーションを入れると効果的です。白い背景でシンプルなアニメーションのため、取引先とのミーティングのようなフォーマルな場面にもぴったりです。

ホワイトボードアニメーションについては、こちらの記事を参考にしてください。

モーショングラフィックス

モーショングラフィックスは写真や図形、文字やロゴなどの静止画に動きや音を加えた動画です。写真や文字だけでなく表情変化やうなずきなど、イラストに簡単な動作をつけることも可能です。

アニメーションを効果音やBGM、ナレーションなどと連動させるため、テレビ感覚で楽しみながら見られます。企業のロゴやイメージキャラクターを使えば、企業の認知度アップにもつながります。

タイポグラフィアニメーション

タイポグラフィアニメーションはテキストやロゴに動きをつけた文字のアニメーション動画です。文字のフォントや大きさなどに動きをつけることで、文字だけの表現より印象に残りやすくなります。

ナレーションや効果音などをつけることによって、感覚的に理解しやすい動画となります。尺の短いプロモーション動画によく使われる手法です。

インフォグラフィックアニメーション

インフォグラフィックアニメーションは図表やイラスト、写真などを使って、文字や数値を視覚的に表現した動画です。この手法を使えばデータ情報がひと目でわかりやすく、文字を使って補足説明もできるため、文章だけの説明より伝わりやすくなります。

取引先や投資家との会議資料として、数値やデータ情報を伝える時にも最適です。

インフォグラフィックアニメーションについては、こちらの記事を参考にしてください。

【自主制作or外部委託】アニメーション動画を作るならどちらがベスト?

アニメーション動画を作るには以下2つの方法があります。

- 自主制作(個人制作)の場合

- 外部委託の場合

ここでは、それぞれの場合について詳しく解説していきます。

自主制作(個人制作)の場合

ハイクオリティの動画を作成できるツールも増えてきているため、個人でも制作が可能です。中には無料の編集ソフトもありますが、有料の編集ソフトと比べて編集の幅が狭まります。こだわったアニメーション動画を作りたい場合は、有料の編集ソフトをおすすめします。

自主制作は以下のような人におすすめです。

- 動画編集に興味がある

- 動画クリエイターとしてのキャリアを考えている

上記以外に「会社として動画クリエイターの人材育成をしたい」と考えている人も、スキルや技術を磨く実践として個人制作をするのもいいでしょう。外部委託と比べて自主制作は費用を抑えられると考えがちですが、まったく費用がかからないわけではありません。ツールの導入費用やスクールに通う場合は講座の受講費用などがかかります。

むしろクオリティの高い動画を作成したい場合は、外部委託より費用がかさむ場合もあることを覚えておきましょう。

外部委託の場合

外部委託の一番のメリットはプロクオリティのアニメーション動画を制作できる点です。料金プランは動画の内容によって変わるため、予算に合わせたプランを選べます。ツール費用や人件費などを考えると、自主制作より価格を抑えられる場合もあります。

外部委託は「高クオリティの動画を作りたい人」「個人で制作する時間やスキルがない人」におすすめです。

アニメーション動画制作の費用相場【1分・3分・5分・10分・30分】

アニメーション動画の制作費用の相場は、一般的に5万円から100万円程度です。ただし、アニメーションの種類や動画尺によっても異なります。動画尺は長ければ長くなるほど、コストがかさんでいくため注意しましょう。以下の表では、アニメーション動画が1分・3分・5分・10分・30分における費用相場を表でまとめています。

| 動画尺(長さ) | アニメーション動画制作の費用相場 |

|---|---|

| 1分 | 40万円~100万円 |

| 3分 | 40万円~150万円 |

| 5分 | 50万円~200万円 |

| 10分 | 50万円~250万円 |

| 30分 | 50万円〜300万円 |

アニメーション動画の制作費用を抑えるためには、あらかじめ目的やターゲットを決めておき、短い尺でメッセージをまとめることがポイントです。

なお、動画制作・映像制作会社なら「ムビサク」にお任せください。ムビサクでは、低価格でハイクオリティなアニメーション動画の豊富な制作実績があります。外注コストを削減することで相場以下の価格を実現しました。また、アイデア出しや構成から任せられるので、動画制作がはじめての人でも安心して依頼できます。

無料相談も承っておりますので、ぜひ一度ご連絡ください。

アニメーション動画の作り方のよくあるご質問

アニメーション動画の作り方についてのご質問はかなり多くいただきます。その中から、頻度の高いものへの回答をまとめました。ぜひ参考にしてみてください。

アニメーション動画の作り方はどのような流れで進みますか?

-

アニメーション動画の作り方の流れは以下の5ステップです。

・step1:打ち合わせでアニメーションのイメージを固める

・step2:作品のおおよその流れを絵や文字(絵コンテ)で作成する

・step3:動かしたいイラスト素材を制作する

・step4:ツールを使用し動画編集をする

・step5:アニメーション動画を公開する

実写とは異なり撮影がないため、手間とコストを抑えて作ることができます。 アニメーション動画を作る際にかかる料金はいくらですか?

- 企業や法人で利用されるビジネスアニメーションの一般的な相場は5万円~100万円です。動画尺やクオリティによって料金は変わっていきますが、実写動画の相場が30万円~200万円であるのに対して、アニメーション動画は比較的安価で制作が可能です。

アニメーション動画の特徴はどういうものですか?

-

アニメーション動画の特徴は、目に見えない情報を可視化できるところです。SaaSなど形の無いサービスの仕組みやメリットを、視覚的にわかりやすく伝えることができます。

また、企業理念や掲げるミッションなどのイメージも表現できるため、文字や写真を用いた資料より記憶にのこりやすくなります。実写動画と比べてリアルさは減ってしまいますが、図やテロップを効果的に用いることで、親しみのある動画を作ることもできます。 30分アニメを作るのにいくらかかりますか?

- 30分アニメを作るのには一般的に、50万円~300万円程度がかかります。ただし、ビジネス向けのアニメーション動画であるか、テレビ番組などのセルアニメになるかで費用は大きく変わります。動画尺が短いと安価で制作できるため、目的に合わせて検討しましょう。

アニメーションを自主制作できるソフトは何ですか?

-

アニメーションを自主制作できるソフトには、主に以下のようなものがあります。

・Adobe After Effects

・Adobe Premiere Pro

・Filmora

・Final Cut Pro

・Power Director

・iMovie

パソコンやスマホ、タブレットなど自分自身の制作環境に合わせてソフトを選ぶことが大切です。 アニメーションで10秒間動かすには何枚の絵が必要ですか?

- アニメーションで10秒間動かすには8枚の絵が必要です。基本的にテレビや映画などのセルアニメは1秒間に24コマが必要であり、3コマで1枚の絵が使われます。一般的に1話30分のアニメであれば、原画は300カット程度が必要とされています。

イラスト動画とは何ですか?

- イラスト動画とは、イラストを用いて構成されたアニメーション動画のことです。キャラクターや背景などの静止画をアニメーションで動かし、ストーリーや情報を視覚的に伝える手法です。WEB広告や教育コンテンツなどに活用されています。ナレーションやテロップを組み合わせ、視聴者にわかりやすく印象的に伝えられます。

まとめ

今回は「アニメーション動画の作り方」について解説しました。アニメーション動画は簡単に再編集でき、文字だけのコンテンツより理解しやすいという特徴があります。

アニメーション動画は以下の手順で制作できます。

- step1:打ち合わせでアニメーションのイメージを固める

- step2:作品のおおよその流れを絵や文字(絵コンテ)で作成する

- step3:動かしたいイラスト素材を制作する

- step4:ツールを使って動画編集をする

- step5:アニメーション動画を公開する

自主制作も可能ですが、制作にかかる時間やコストを考えると外部委託がおすすめです。予算や状況に合わせて、適切な方法やプランを選びましょう。

なお、動画制作・映像制作会社なら「ムビサク」にお任せください。ムビサクでは、低価格でハイクオリティなアニメーション動画の豊富な制作実績があります。商品やサービス紹介動画から、社内の教育研修動画まで幅広く取り扱っています。

無料相談も承っておりますので、ぜひ一度ご連絡ください。

03-5909-3939

03-5909-3939