近年デジタル技術の成長とともに「DX」という概念が普及してきました。国や行政もDXの普及を推進しており、DXはビジネス業界にとって重要なキーワードとなっています。企業がDXを普及させるためのツールとして「動画」がおすすめです。動画は場所や時間を選ばずにアクセスでき、短時間でも質の高い情報を効率よく届けられます。

本記事ではDXの導入を検討している方に向けて、DXの基本知識や動画が有効な理由について解説します。DXのための動画の活用シーンや実際の事例も紹介するので、ぜひ参考にしてください。

動画制作・映像制作会社なら「ムビサク」にお任せください。ムビサクでは、DX推進動画の豊富な制作実績があります。動画制作を検討している方はぜひ一度お問い合わせください。

- 企業のDX推進に動画が求められる理由と背景

- DX動画を企業が活用するシーン

- 企業がDX動画を活用した事例と成功のポイント

目次

動画制作でこんなお悩みありませんか?

- 動画制作を考えているがどうすればよいかわからない

- 急いで動画を作りたいが方法がわからない

- 高品質な動画を制作したいが自社では難しい…

\ スピーディーに高品質な動画を作るならムビサク /

無料で相談・問い合わせるDX(デジタルトランスフォーメーション)とは?

DXは「デジタルトランスフォーメーション」の略称で、デジタル技術を活用し、人々の生活をあらゆる面でよりよい方向に変革させるという概念のことです。単に業務にITツールを導入することではなく、デジタル技術を活用してビジネスモデルや組織体制、顧客体験などを抜本的に変革する取り組みを指します。

DXは「デジタルトランスフォーメーション」の略称で、デジタル技術を活用し、人々の生活をあらゆる面でよりよい方向に変革させるという概念のことです。単に業務にITツールを導入することではなく、デジタル技術を活用してビジネスモデルや組織体制、顧客体験などを抜本的に変革する取り組みを指します。

DXの目的は、業務の効率化にとどまらず、企業の競争力そのものを高め、持続的な成長を可能にする点にあります。DXを推進することで、企業は市場環境の変化に迅速に対応するため、データを基にした意思決定やプロセスの自動化、新たな価値の創出を目指します。例えば、製造業ではIoTやAIを活用して故障予測や生産最適化を実現したり、小売業ではオンラインとリアルを統合した購買体験を提供したりするケースがあります。

DX動画とは?

DX動画とは、デジタルトランスフォーメーションの取り組みの中で活用される映像コンテンツを指します。企業が商品やサービスの魅力をわかりやすく伝えるだけでなく、社内外のステークホルダーに対して新しい価値観やビジョンを共有する役割を担います。

例えば、従来のパンフレットでは伝えきれない機能や利用シーンを動画で示すことで、顧客に具体的なイメージを届けることができます。また、社内教育や業務フローの改善に関する理解促進にも利用できるため、単なるプロモーション手段にとどまらず、企業のDX推進を支える重要なツールとして機能しています。

DX化とIT化(デジタル化)の違い

DX化とIT化(デジタル化)は混同されがちですが、目的や範囲に違いがあります。DX化とIT化の違いについて、以下の表にまとめました。

| DX化 | IT化(デジタル化) | |

|---|---|---|

| 目的 | ビジネスモデル全体の変革 | 業務効率の向上やシンプル化 |

| 範囲 | 経営戦略・組織・サービス・文化まで広範囲 | 限定的な業務プロセスの一部 |

| 実行者 | 経営層や経営企画室が主体 | 現場が主体 |

| 重視する点 | 顧客起点による価値創出 | 業務起点による既存業務の改善 |

| 代表例 | サブスクリプション化やAIモデルの導入 | 紙書類のPDF化や会計システムの導入 |

IT化はアナログ業務をデジタル技術で効率化することです。例えば紙の帳票をExcelに置き換えるなど、既存の業務プロセスをそのまま維持しながら部分的に改善するのが特徴です。

一方、DX化は業務やサービス、組織文化にまで踏み込んで変革を促すアプローチで、企業の価値提供の仕組み自体を見直します。例えば、リアル店舗中心のビジネスをデジタル主軸に再設計し、新たな収益モデルを構築するようなケースが該当します。DXは単なるツール導入にとどまらず、経営視点での変革が求められるのが大きな違いです。

つまり、IT化は「手段」であり、DX化は「変革」であるといえるでしょう。

自治体でもDX化は推進されている

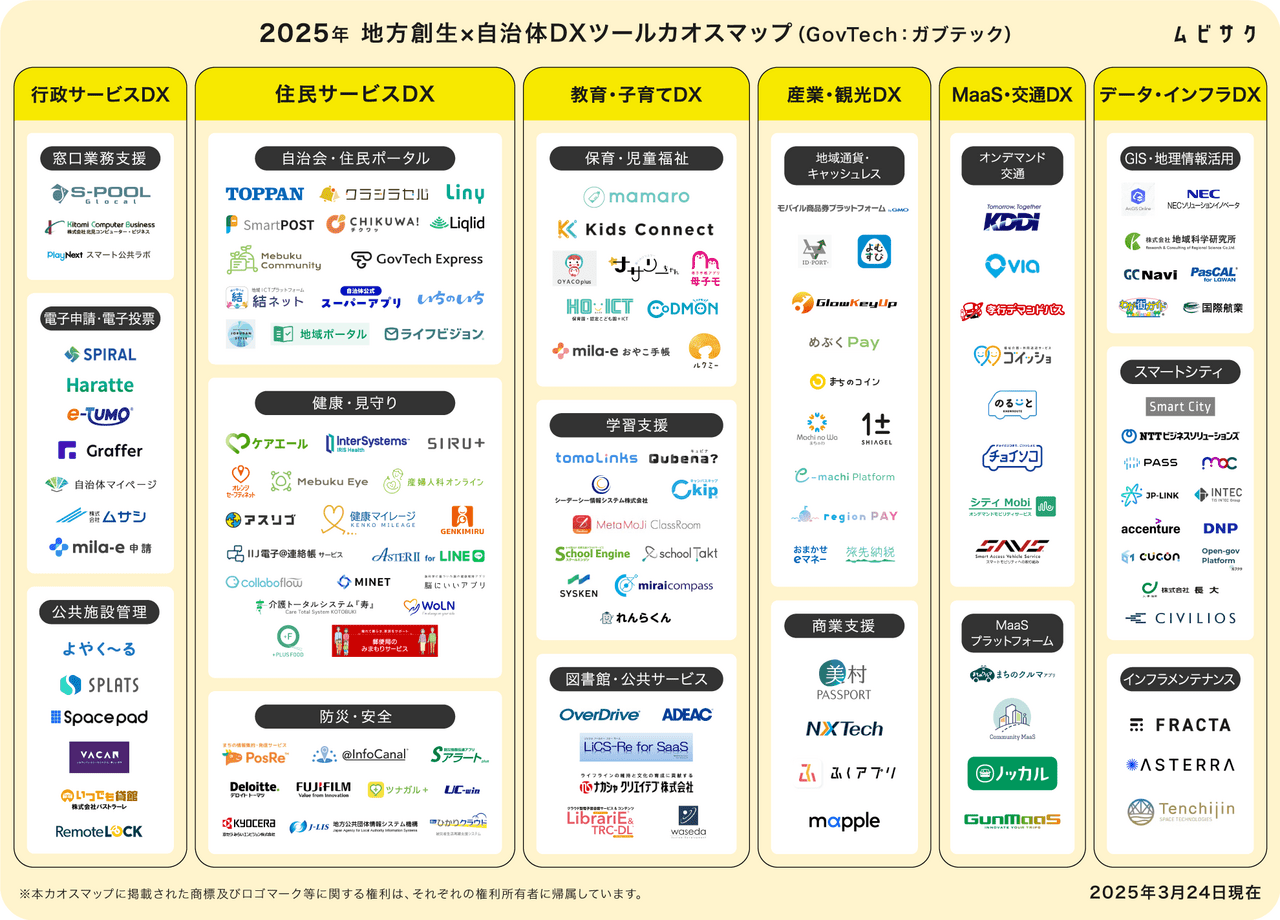

自治体でもDX化は推進されており、近年ますます身近なものになっています。行政手続きのオンライン化や住民サービスのデジタル対応など、効率化と利便性の向上を目的とした取り組みが各地で進んでいます。

上記の画像は、ムビサクで作成した2025年版「地方創生×自治体DXツールカオスマップ(GovTech:ガブテック)」です。窓口での申請手続きをスマホから行えるようなサービスから、AIを活用して住民からの問い合わせに自動で対応するチャットボットなどさまざまなDX推進サービスが生まれています。

住民の利便性が高まるだけでなく、職員の業務負担の軽減にもつながっています。自治体におけるDX化は、単にシステムを導入するだけでなく、地域課題の解決や持続可能な行政運営を目指す手段として期待されています。今後、住民との関わり方や行政のあり方を見直すうえで、欠かせない存在となるでしょう。

日本企業でDXが注目されている理由と背景

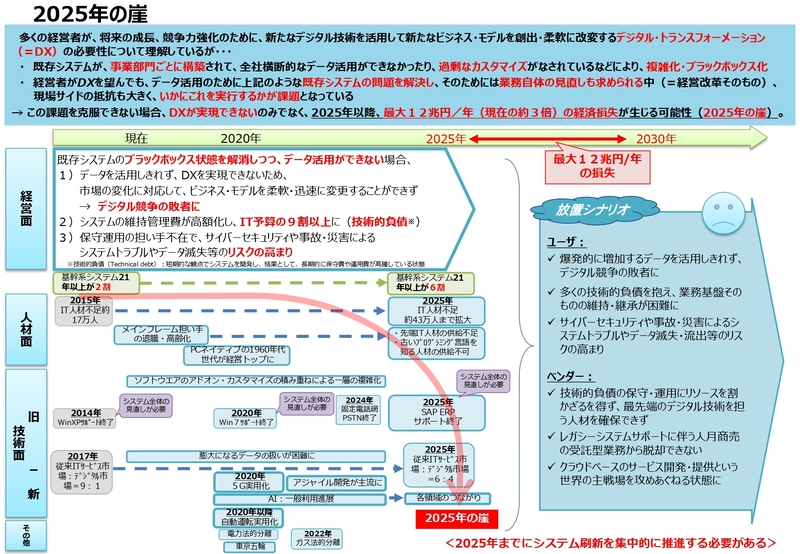

企業がDX化に取りかかるべき理由のひとつは、DXを普及させることで商品やサービスの販売だけでなく、業務や組織全体の動きを効率化できるためです。デジタル化の特徴はデータを数値化できる点で、数値化されたデータを分析することで改善すべき業務が明確になり、生産性を高められます。

さらにデジタル化を進めていない企業は取り残されてしまい、経済的損失が大きいとも言われています。上記の画像は、経済産業省の「DXレポート」からの引用です。「2025年の崖」として、2025年までにDXが浸透しないと最大で年間12兆円の経済損失が起きると予測されており、各分野での迅速なDX化が求められているのです。DX化は完全に浸透するまでに時間がかかるため、できるだけ早くDX化に取りかかることが推奨されています。

動画を活用したDXの事例

ここでは以下の実際に動画を活用したDXの事例を紹介します。

- ストックマーク株式会社

- 株式会社ボンド

- 株式会社コーユービジネス

事例を参考にして、自社に合った動画を制作しましょう。

ストックマーク株式会社

事例:情報プラットフォームの商談用動画

| 動画の種類 | DXサービスの商談用動画 |

|---|---|

| 費用 | 30万円~50万円 |

ポイント:ストックマーク株式会社では、情報プラットフォーム「Anews(エーニュース)」の商談用に動画を活用しています。導入後のイメージがつきやすいように、実際の画面を利用したアニメーションで構成されています。また、作り方にもこだわりがあり、効果音をポイント使いすることで、動画の全体にメリハリを与えて、印象に残りやすい動画です。

株式会社ボンド

事例:営業資料用の商品紹介動画

| 動画の種類 | 営業資料向けの商品紹介動画 |

|---|---|

| 費用 | 30万円~50万円 |

ポイント:株式会社ボンドでは、建築関連企業への営業資料としてアニメーション動画を導入しています。データや情報を図やイラスト素材でわかりやすく表現する「インフォグラフィック」と呼ばれる作り方が採用されており、映像だけでも多くの情報を伝えられます。さらにナレーションと馴染みやすいイラストで、アニメ感覚で気軽に視聴できる点もポイントです。

株式会社コーユービジネス

事例:展示会ブースでの商品紹介動画

| 動画の種類 | 物流DXシステムの紹介動画 |

|---|---|

| 費用 | 50万円~ |

ポイント:株式会社コーユービジネスでは、2024年問題への解決策として、物流業界向けスマートグラス「ロジスグラス」の紹介を動画で行っています。便利なAR技術を活用したスマートグラスの利用イメージをキャラクター素材を用いたアニメーションで表現しています。インパクトのある冒頭は、展示会に出展した際には、ブースのサイネージで放映されました。

なお、動画制作・映像制作会社なら「ムビサク」にお任せください。ムビサクでは、DX推進に効果的な動画制作を行っています。課題解決のできる企画やアイデア出しから提案が可能です。

低価格でハイクオリティの動画を制作したい方は、ぜひ一度無料相談をしてみてはいかがでしょうか。

DXの普及において動画を活用する5つのメリット

DXを普及させるための手段として「動画」の導入がおすすめです。ここではDXの普及のために動画が有効な理由について、以下の項目を解説します。

- 場所や時間を選ばずアクセスできる

- 短時間でも質の高い情報を届けられる

- 人的リソースを削減できる

- 映像と音声の組み合わせで印象に残りやすい

- 比較的制作費用を抑えられる

場所や時間を選ばずアクセスできる

動画は、インターネット環境があれば、場所や時間を選ばずアクセスできるというメリットがあります。これにより、従来の対面でのセミナーや商談に比べて、業務の効率化が見込めます。 動画であれば、都合のいい時間に視聴できるため、従来のようにセミナー会場や取引先の会社に出向く必要がなく、業務の効率化を図ることができます。たとえば、DXに関する社内教育や研修の動画化により、従業員の学習時間の短縮や、研修の場所や時間の制約をなくすことができます。

また、いつでもどこでも視聴できるため、顧客とのコミュニケーションの活性化にも役立ちます。例えば、オンラインセミナーやウェビナーを活用することで、遠方の顧客や、忙しくてセミナーに参加できない顧客にも情報を届けることができます。また、商品やサービスの紹介動画を活用することで、顧客の理解や興味を深めることができます。

短時間でも質の高い情報を届けられる

動画は、テキストや静止画に比べて、より多くの情報を一度に伝えることができるというメリットがあります。たとえば、商品やサービスの説明動画では、商品の機能や特徴を映像や音声でわかりやすく伝えることができます。また、社内教育動画では、テキストや静止画では伝わりづらい複雑な内容も、動画なら視覚的に認識しやすくなります。

また、動画は、映像や音声で視覚と聴覚に訴えかけるため、理解を促進する効果もあります。たとえば、オンラインセミナーやウェビナーでは、動画を活用することで、視聴者の注意を引き付け、集中して受講してもらうことも可能です。また、社内教育でも動画を活用することで、従業員が業務内容や作業への理解度を深めることにつながります。

人的リソースを削減できる

動画は、人的リソースの削減につながるメリットがあります人的リソースの削減は、業務の効率化を図ることにもつながります。たとえば、社内教育や研修の動画化により、従業員の学習時間の短縮や、研修の場所や時間の制約をなくすことができます。

また、商品やサービスの紹介動画を活用することで、顧客への説明や問い合わせ対応の負荷を軽減することができます。加えて、動画を活用することは、コスト削減にもなります。たとえば、社内教育や研修の動画化により、講師の人件費や会場費などのコストを削減することができます。また、商品やサービスの紹介動画を活用することで、パンフレットやカタログなどの制作費や配送費などのコストを削減することができます。

映像と音声の組み合わせで印象に残りやすい

動画は、映像と音声の組み合わせにより、視覚と聴覚の両方に訴えかけるため、印象に残りやすいというメリットがあります。その結果、動画は映像と音声の組み合わせにより、視聴者の理解度を高めることにもつながります。

また、動画は、映像と音声の組み合わせにより、視聴者の感情に訴えかける効果もあります。たとえば、商品やサービスの宣伝動画では、映像と音声で視聴者の感情を揺さぶることで、購買意欲を高めることができます。

比較的制作費用を抑えられる

動画は、アプリやシステムの導入に比べて、比較的制作費用を抑えられるというメリットがあります。アプリやシステムの導入には、初期費用として開発費用やハードウェアの購入費用などがかかりますが、動画の制作には、それほど大きな費用はかかりません。1本あたり数万円から数10万円程度で制作することも可能です。

また、アプリやシステムの運用には、サーバーの維持費や保守費用などがかかりますが、動画の運用には、それほど大きな費用はかかりません。たとえば、動画の配信には、YouTubeやVimeoなどの動画共有サイトを利用することで、無料で行うことができます。

動画の場合、とくにアニメーション動画であれば実写動画より制作期間や費用を抑えられます。アニメーション動画の相場は約5万〜100万円、実写動画は約30万〜200万円ほどです。動画制作の費用については以下の記事で詳しく解説しているので、ぜひ参考にしてください。

DXにおける動画の活用シーン

DXのための動画は以下のようなさまざまな場面で活用できます。

- 営業活動

- 採用

- 人材育成

- 社内マニュアル

社内で取り入れやすいシーンからDXのための動画を導入していきましょう。

営業活動

営業活動のシーンでは、商談の際に行う商品やサービスの説明を動画に切り替えられます。営業用の資料を動画にすることで営業パーソンの負担を減らせたり、商談中に説明に割く時間を短縮できたりします。

またリモートワークでオンライン上での会議や商談に切り替わり、対面の時と同じようにうまくプレゼンができない場合にも有効です。動画であれば環境に左右されず、わかりやすく商品やサービスの説明ができます。

採用

採用の場面では求人を集める際に採用動画を活用し、会社について多くの求職者に知ってもらえます。会社や社員の様子を動画にする際、テキストでは表現しにくい部分を映像化することで、会社のイメージを具体的に伝え新入社員の入社後のギャップを減らせます。

また動画は多くのプラットフォームに載せられるため、効率的に企業の認知度を高められる点も特徴です。動画はSNSとの相性もよく、拡散するには地道な努力が必要なものの、費用をかけずに拡散できる点も大きなメリットでしょう。

人材育成

人材育成を行う場面では、従来の対面の研修ではなくオンラインで動画を使った学習ができます。動画であれば時間や場所に縛られることなく、自分のペースで学習が可能です。また習得した部分は飛ばして、わからない部分を繰り返し見返せるため、効率よく学習できます。

さらにアメリカ国立訓練研究所の研究では、動画を使った学習は、テキストのみの学習より記憶に残りやすいという研究結果も出ています。

社内マニュアル

テキストでは文字量が多くなりがちなマニュアルも、動画にすることでわかりやすく、短時間で多くの情報を伝えられます。マニュアル動画をを見ながら同じように作業をすれば、画面操作や機械の使い方などを習得できます。

一律のマニュアル動画を一度制作すれば繰り返し使えて、指導者による差が生まれない点もメリットです。全員が同じ認識を共有できると社員の間での齟齬(そご)がなくなり、効率よく業務を行えます。

DXを普及させるための流れ

抽象的な概念のDXですが、具体的にどのようなことからはじめればいいのでしょうか。以下の手順を参考に、一歩ずつDX化を進めていきましょう。

- DXについて社内全体で理解を深める

- 現状を把握し、現在のシステムの見直しをする

- 実際にデジタル化を導入する

まずは社内全体でDXについての理解を深め、DXのゴールを共有することが大切です。次に現在の業務やシステムを見直し、改善できる部分がないかを検討します。デジタル化にはアプリやシステムの導入、動画を使った業務のデジタル化などさまざまな手段があります。職種や社内の状況に合わせて導入しやすいものからはじめていきましょう。

DX推進に向けた動画制作の流れ

DX推進に向けた動画は以下の流れで制作されます。

- step1:DX推進の目的とゴールをヒアリングする

- step2:ターゲットに合わせて企画・構成を練る

- step3:素材となるシーンの撮影や制作をする

- step4:編集してひとつの動画にまとめる

- step5:動画を配信して改善点を探す

ここでは、それぞれのステップについて詳しく解説していきます。

step1:DX推進の目的とゴールをヒアリングする

動画制作における最初のステップは、DX推進の目的とゴールをヒアリングすることです。DX推進によって何を実現したいのか、クライアントの目的や理想のゴールを確認していきます。

例えば「業務の効率化を社員に浸透させたい」「新システムの価値を社内外に伝えたい」など、DXの定義や適用範囲は企業によってさまざまです。そのため、単にDXという言葉にとらわれず、具体的な成果や視聴者へのメッセージを言語化することが重要です。ヒアリングの段階の認識のずれが、後の動画内容の的外れにつながる可能性もあるため、じっくり対話しながら整理していきます。

step2:ターゲットに合わせて企画・構成を練る

ヒアリングした内容をもとに、動画の企画と構成を考えます。、誰に何をどう伝えるべきかを明確にし、訴求力のあるストーリー設計を行います。

例えば、現場社員に向けたものであれば、業務改善の具体例を交えてみましょう。また、経営層向けであれば定量的な成果見込みに焦点を当ててみるなど、ターゲットの関心に合わせて表現方法を工夫する必要があります。また、構成段階で無理のある演出や情報過多にならないよう注意し、伝えたいメッセージがきちんと絞られているかを確認します。

step3:素材となるシーンの撮影や制作をする

構成が決まったら、動画に必要な素材を用意する工程に入ります。撮影が必要な場合はロケ地や出演者の調整を行い、アニメーションや図表を使う場合はイラストの制作も進めていきます。

例えば、業務改善の前後比較を分かりやすく伝えるために、社内風景の実写映像とともに図解を挿入するなど、視覚的な伝わりやすさを重視します。撮影では、実際の社員を起用することでリアリティを出す場合もあり、関係者との連携も欠かせません。制作された素材が動画の品質を左右するため注意しましょう。

step4:編集してひとつの動画にまとめる

撮影や制作した素材をもとに、編集ソフトを使ってひとつの動画へと仕上げていきます。ストーリーの流れやテンポを整えながら、ナレーションやテロップ、BGMなどを加えていくことで、視聴者の理解につながる映像が完成します。

例えば、DXのメリットを語るインタビュー映像に、関連する図表やシステム画面を重ねて表示することで、情報の裏付けを補強するなどの工夫が可能です。編集では、視聴時間が長くなりすぎないよう注意し、集中して見てもらえる長さに収めることも大切です。

step5:動画を配信して改善点を探す

完成した動画は配信して終わりではなく、視聴データや反応をもとに改善点を洗い出すことも大切です。例えば、社内ポータルに掲載したところ視聴完了率が低かった場合、イントロの構成や動画の長さに課題がある可能性があります。

動画によってどれだけ行動変容や認知促進が見られたかといったKPIを設定し、定量的に評価することが今後のDX施策にも役立ちます。また、フィードバックを取り入れて改訂版を制作することで、PDCAを回しながら動画活用を継続的に高めていくことができます。

DX推進に動画を活用する際の注意点

DX推進に動画を活用する際には、以下のような注意点に気を付けましょう。

- 動画を作って終わりにしてはいけない

- 長すぎる動画は視聴されづらい

- リテラシーを考慮しないと理解されない

ここでは、それぞれの注意点について詳しく解説していきます。

動画を作って終わりにしてはいけない

DX推進において動画を活用する場合、制作して公開するだけで満足してしまうのは避けるべきです。例えば、社内教育用に制作したDX解説動画を社内ポータルに掲載しただけでは、どの程度の社員が視聴し、内容を理解できたかを把握することはできません。

動画はあくまでコミュニケーションの一手段であり、配信後の効果検証やフィードバックの収集を行い、必要があれば改善や再編集を行うことが重要です。視聴状況や反応をもとにPDCAを回し続けることで、はじめて動画がDX推進にとって有効な施策として機能します。

長すぎる動画は視聴されづらい

情報量が多くなりがちなDXの説明を動画で伝える際には、尺の長さに注意する必要があります。例えば、数時間以上の動画で複数の業務改革事例を紹介したとしても、視聴者が途中で離脱してしまえば伝えたい内容が届かない可能性があります。

特に現場社員向けの場合は、集中できる時間が限られているため、要点を絞り、適切な長さに収める工夫が求められます。また、長編動画よりも短い動画を複数本に分けるほうが、内容の整理や理解促進にもつながります。そのため、伝えたい情報を詰め込みすぎず、見やすさを意識することが大切です。

リテラシーを考慮しないと理解されない

DXに関する動画は、視聴者のデジタルリテラシーに応じて内容や表現を調整しないと、理解されずに終わってしまうおそれがあります。例えば、ITに慣れていない現場職の社員向けに、専門用語が多く含まれる動画を制作してしまうと、情報が伝わらず逆に混乱を招くこともあります。

そのため、誰に向けて何を伝えるのかを明確にし、図解やナレーションなどを活用して、視覚と聴覚の両面から理解を促す工夫が必要です。また、全員に同じ動画を届ける場合でも、できるだけわかりやすい表現を心がけることが、DX施策を社内に浸透させるうえでの基本となります。

動画を活用してDXを普及させるためのポイント

DX普及のために動画を活用する場合は以下のポイントを押さえることで、より効率的にDX化を進められます。

- さまざまなシーンでの動画活用を検討する

- SNSを活用する

- 動画を使って解決したい課題を明確にする

さまざまなシーンでの動画活用を検討する

動画は汎用性が高く、短い動画であれば制作コストも抑えられるため、今行っている業務の中で動画に置き換えられるものはないか検討してみましょう。上記で紹介したように営業活動や採用シーンなど、動画を活用できる場面は多くあります。

いきなりすべての工程を動画化する必要はなく、業務の一部を動画に変えてみたり、今行っている業務と動画を組み合わせてみたりするといいでしょう。たとえば新人研修で対面のセミナーと動画での学習を組み合わせて、徐々にデジタル化に移行できます。

SNSを活用する

動画とSNSは相性がよく、制作した動画をSNSで配信することで効率的に多くの人に情報を届けられます。たとえば商品紹介の動画をSNSで配信することで不特定多数の人にアプローチでき、商品の認知度を高めることが可能です。動画を使うことで消費者は手軽に情報を得られ、企業側は効率的に商品の宣伝ができます。

SNSで動画を配信するときは、ターゲット層に適したプラットフォームを見極めることが大切です。InstagramやTikTokは若年層向けで、Facebookは比較的広い年齢層にアプローチ できます。

動画を使って解決したい課題を明確にする

どのような課題を解決して、どのような結果を得たいかを最初に明確にしましょう。解決したい課題によって、動画の内容や演出が変わってくるためです。

たとえば、営業活動で「商談中の商品紹介の時間を減らしてヒアリングに時間を割きたい」という目的があれば、商品の魅力を端的にわかりやすく説明した動画が必要です。一方採用活動で「自社にマッチした人材を集めたい」という目的があれば、会社の雰囲気がわかる演出の動画が向いています。

なお、動画制作・映像制作会社なら「ムビサク」にお任せください。ムビサクでは、DX推進に効果的な動画制作を行っています。課題解決のできる企画やアイデア出しから提案が可能です。

低価格でハイクオリティの動画を制作したい方は、ぜひ一度無料相談をしてみてはいかがでしょうか。

DX動画のよくあるご質問

DX動画についてのご質問はかなり多くいただきます。その中から、頻度の高いものへの回答をまとめました。ぜひ参考にしてみてください。

DX動画とは何ですか?

- DX動画は、デジタルトランスフォーメーション(DX)の一環として企業が利用する映像コンテンツです。商品やサービスの魅力を伝え、顧客との関係を深め、ビジネスの成果を推進する役割を果たします。

デジタル化とDXの違いは何ですか?

- デジタル化は単にアナログからデジタルへの移行を指し、情報の電子化やオンライン化を含みます。一方、DXはデジタル技術を活用してビジネスモデルやプロセスを変革し、顧客価値を向上させる継続的な取り組みを指します。デジタル化は手段であり、DXは目的です。

DXはなぜ必要なのですか?

- DXが企業にとって必要な理由は、競争激化やテクノロジーの進化による市場変化に迅速かつ柔軟に対応し、顧客体験を向上させるためです。DXは革新的なビジネスモデルの創出や効率化、顧客との深い関係構築を可能にし、企業の成長や競争力強化に不可欠です。

まとめ

ビジネスにおけるDXとは、デジタル技術を活用して企業やビジネス業界全体をよりよく変えていくことです。動画は場所や時間を選ばずにアクセスでき、制作費用を抑えられるため、企業がDXを普及させる手段として有効なツールです。動画を使ってDX化を進めていくことで業務を効率化でき、顧客へ質の高い情報を届けられます。

動画を制作する際に無形のサービスや実写で伝えにくい場合は、イラストを使ってわかりやすく伝えられるアニメーション動画がおすすめです。動画制作・映像制作会社なら「ムビサク」にお任せください。ムビサクでは、低価格で高クオリティの動画を制作でき、企業向けDX推進動画制作・映像制作支援サービスを提供しています。

動画の企画や構成から任せられるため、はじめてDX推進動画を制作する方でも安心です。無料相談を行っているので、気になる方はぜひお気軽にお問い合わせください。

03-5909-3939

03-5909-3939